Lettera al Priore Generale dei Fatebenefratelli – Angelo Nocent

Al Rev.mo Priore Generale

Al Rev.mo Priore GeneraleFiled under: ADESSO - Angelo Nocent, ADESSO - Litterae communionis | No Comments »

Al Rev.mo Priore Generale

Al Rev.mo Priore GeneraleFiled under: ADESSO - Angelo Nocent, ADESSO - Litterae communionis | No Comments »

PIERLUIGI MICHELI: “Quel non so che”

chiamato agàpe

Filed under: PIERLUIGI MICHELI medico di Dio per la città dell'uomo | No Comments »

Filed under: Cattedra dei sofferenti | 1 Comment »

Signori Cardinali,

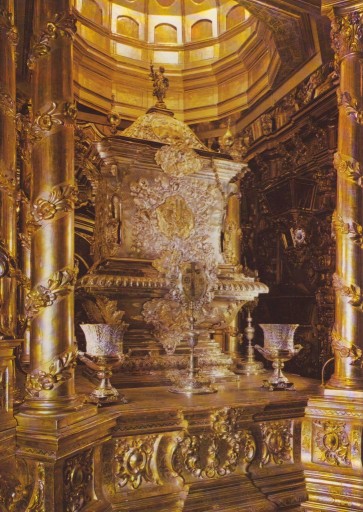

Signori Cardinali, “Noi abbiamo bisogno di voi – egli disse -. Il Nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione. Perché, come sapete, il Nostro ministero è quello di predicare e di rendere accessibile e comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito, dell’invisibile, dell’ineffabile, di Dio. E in questa operazione… voi siete maestri. E’ il vostro mestiere, la vostra missione; e la vostra arte è quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità” (Insegnamenti II, [1964], 313). Tanta era la stima di Paolo VI per gli artisti, da spingerlo a formulare espressioni davvero ardite: “E se Noi mancassimo del vostro ausilio – proseguiva -, il ministero diventerebbe balbettante ed incerto e avrebbe bisogno di fare uno sforzo, diremmo, di diventare esso stesso artistico, anzi di diventare profetico.

“Noi abbiamo bisogno di voi – egli disse -. Il Nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione. Perché, come sapete, il Nostro ministero è quello di predicare e di rendere accessibile e comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito, dell’invisibile, dell’ineffabile, di Dio. E in questa operazione… voi siete maestri. E’ il vostro mestiere, la vostra missione; e la vostra arte è quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità” (Insegnamenti II, [1964], 313). Tanta era la stima di Paolo VI per gli artisti, da spingerlo a formulare espressioni davvero ardite: “E se Noi mancassimo del vostro ausilio – proseguiva -, il ministero diventerebbe balbettante ed incerto e avrebbe bisogno di fare uno sforzo, diremmo, di diventare esso stesso artistico, anzi di diventare profetico.  Cari fratelli e sorelle!

Cari fratelli e sorelle!

La bellezza di Dio e i suoi segni ci

La bellezza di Dio e i suoi segni ci Filed under: ADESSO - ARTE | No Comments »

FACTUS OBOEDIENS USQUE AD MORTEM,

MORTEM AUTEM CRUCIS

Per rompere il ghiaccio…mettiamo in cattedra due sofferenti famosi: Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Essi hanno assunto sulle spalle il dolore del mondo ed anche i nostri interrogativi…

Alcuni testi scelti dai discorsi del Santo Padre in cui Egli, rivolgendosi ai malati e ai sofferenti, affida la preparazione, soprattutto dal punto di vista spirituale del Grande Giubileo dell’Anno 2000, nonché tutte le intenzioni della Chiesa universale, proprio alla preghiera e al dono della sofferenza dei malati.

1. Il Santo Padre fin dall’inizio del suo Pontificato ha voluto appoggiare il suo ministero papale sulla preghiera e sul dono della sofferenza dei malati: “…Carissimi fratelli e sorelle vorrei affidarmi alle vostre preghiere… Nonostante le vostre condizioni fisiche siete molto potenti, così come è potente Gesù Cristo crocifisso….La vostra potenza sta nella vostra rassomiglianza a Lui stesso. Cercate di utilizzare quella potenza per il bene della Chiesa, dei vostri vicini, delle vostre famiglie, della vostra patria e di tutta l’umanità. E anche per il bene del Ministero del Papa che è, secondo altri significati, anche molto debole” (Cfr. Giovanni Paolo II, Un saluto ai malati, agli operatori sanitari, in occasione della prima vista del Santo Padre al Policlinico “Gemelli”, il 18 ottobre 1978, in l’Osservatore Romano, giovedì 19 ottobre 1978, pp. 1-2).

1. Il Santo Padre fin dall’inizio del suo Pontificato ha voluto appoggiare il suo ministero papale sulla preghiera e sul dono della sofferenza dei malati: “…Carissimi fratelli e sorelle vorrei affidarmi alle vostre preghiere… Nonostante le vostre condizioni fisiche siete molto potenti, così come è potente Gesù Cristo crocifisso….La vostra potenza sta nella vostra rassomiglianza a Lui stesso. Cercate di utilizzare quella potenza per il bene della Chiesa, dei vostri vicini, delle vostre famiglie, della vostra patria e di tutta l’umanità. E anche per il bene del Ministero del Papa che è, secondo altri significati, anche molto debole” (Cfr. Giovanni Paolo II, Un saluto ai malati, agli operatori sanitari, in occasione della prima vista del Santo Padre al Policlinico “Gemelli”, il 18 ottobre 1978, in l’Osservatore Romano, giovedì 19 ottobre 1978, pp. 1-2).© 2009 The Pontifical Council for Health Pastoral Care

| Inviato: 12/09/2006 14.32 |

|

Discorso di Benedetto XVI ad Auschwitz

28 maggio 2006

Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l’uomo che non ha confronti nella storia, è quasi impossibile – ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano, per un Papa che proviene dalla Germania. In un luogo come questo vengono meno le parole, in fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio – un silenzio che è un interiore grido verso Dio: Perché, Signore, hai taciuto? Perché hai potuto tollerare tutto questo? È in questo atteggiamento di silenzio che ci inchiniamo profondamente nel nostro intimo davanti alla innumerevole schiera di coloro che qui hanno sofferto e sono stati messi a morte; questo silenzio, tuttavia, diventa poi domanda ad alta voce di perdono e di riconciliazione, un grido al Dio vivente di non permettere mai più una simile cosa.Ventisette anni fa, il 7 giugno 1979, era qui Papa Giovanni Paolo II; egli disse allora: “Vengo qui oggi come pellegrino. Si sa che molte volte mi sono trovato qui… Quante volte! E molte volte sono sceso nella cella della morte di Massimiliano Kolbe e mi sono fermato davanti al muro dello sterminio e sono passato tra le macerie dei forni crematori di Birkenau. Non potevo non venire qui come Papa”.Papa Giovanni Paolo II stava qui come figlio di quel popolo che, accanto al popolo ebraico, dovette soffrire di più in questo luogo e, in genere, nel corso della guerra: “Sono sei milioni di Polacchi, che hanno perso la vita durante la seconda guerra mondiale: la quinta parte della nazione”, ricordò allora il Papa. Qui egli elevò poi il solenne monito al rispetto dei diritti dell’uomo e delle nazioni, che prima di lui avevano elevato davanti al mondo i suoi Predecessori Giovanni XXIII e Paolo VI, e aggiunse: “Pronuncia queste parole […] il figlio della nazione che nella sua storia remota e più recente ha subito dagli altri un molteplice travaglio. E non lo dice per accusare, ma per ricordare. Parla a nome di tutte le nazioni, i cui diritti vengono violati e dimenticati…”.Papa Giovanni Paolo II era qui come figlio del popolo polacco. Io sono oggi qui come figlio del popolo tedesco, e proprio per questo devo e posso dire come lui: Non potevo non venire qui. Dovevo venire. Era ed è un dovere di fronte alla verità e al diritto di quanti hanno sofferto, un dovere davanti a Dio, di essere qui come successore di Giovanni Paolo II e come figlio del popolo tedesco – figlio di quel popolo sul quale un gruppo di criminali raggiunse il potere mediante promesse bugiarde, in nome di prospettive di grandezza, di ricupero dell’onore della nazione e della sua rilevanza, con previsioni di benessere e anche con la forza del terrore e dell’intimidazione, cosicché il nostro popolo poté essere usato ed abusato come strumento della loro smania di distruzione e di dominio. Sì, non potevo non venire qui. Il 7 giugno 1979 ero qui come Arcivescovo di Monaco-Frisinga tra i tanti Vescovi che accompagnavano il Papa, che lo ascoltavano e pregavano con lui. Nel 1980 sono poi tornato ancora una volta in questo luogo di orrore con una delegazione di Vescovi tedeschi, sconvolto a causa del male e grato per il fatto che sopra queste tenebre era sorta la stella della riconciliazione. È ancora questo lo scopo per cui mi trovo oggi qui: per implorare la grazia della riconciliazione – da Dio innanzitutto che, solo, può aprire e purificare i nostri cuori; dagli uomini poi che qui hanno sofferto, e infine la grazia della riconciliazione per tutti coloro che, in quest’ora della nostra storia, soffrono in modo nuovo sotto il potere dell’odio e sotto la violenza fomentata dall’odio.Quante domande ci si impongono in questo luogo! Sempre di nuovo emerge la domanda:

|

Filed under: Cattedra dei sofferenti | No Comments »

Filed under: Laboratorio di pro-vocazioni | No Comments »

Filed under: OH - BRESCIA - CONVEGNO 1988 - Religiosi e Laici insieme per servire | No Comments »

CON MARIA ALLA SCOPERTA DI CRISTO

CON MARIA ALLA SCOPERTA DI CRISTO

Verso il 1491: Giovanni nasce in data imprecisata nella cittadina portoghese di Montemor-o-Novo (Evora)

Verso il 1491: Giovanni nasce in data imprecisata nella cittadina portoghese di Montemor-o-Novo (Evora) San Giovanni di Dio nacque verso il 1491 a Montemor o Novo, nella diocesi portoghese di Evora. Figlio unico di Andrea Cidade, che aveva un negozietto di frutta nella via Verde, Giovanni ad appena otto anni sparì misteriosamente di casa, forse per spirito d’avventura.

San Giovanni di Dio nacque verso il 1491 a Montemor o Novo, nella diocesi portoghese di Evora. Figlio unico di Andrea Cidade, che aveva un negozietto di frutta nella via Verde, Giovanni ad appena otto anni sparì misteriosamente di casa, forse per spirito d’avventura. Rimasto solo, il fanciullo fu adottato da Francesco Mayoral, che era un dipendente del Conte di Oropesa, e crebbe facendo il pastore per cui in qualche maniera continuò a macinar strada ogni giorno, dapprima da ragazzotto consumando chilometri su chilometri nell’incessante spoletta tra la casa e il gregge per assicurare i rifornimenti; e poi da adolescente errando col gregge per monti e per valli.

Rimasto solo, il fanciullo fu adottato da Francesco Mayoral, che era un dipendente del Conte di Oropesa, e crebbe facendo il pastore per cui in qualche maniera continuò a macinar strada ogni giorno, dapprima da ragazzotto consumando chilometri su chilometri nell’incessante spoletta tra la casa e il gregge per assicurare i rifornimenti; e poi da adolescente errando col gregge per monti e per valli. Cercando a Gibilterra qualche possibilità d’imbarco, s’imbatté in un nobile portoghese, don Luis de Almeida, condannato per motivi politici ad un temporaneo esilio nella piazzaforte africana di Ceuta, posta sulla sponda marocchina dello stretto di Gibilterra, e s’accordò di seguirlo laggiù come domestico.

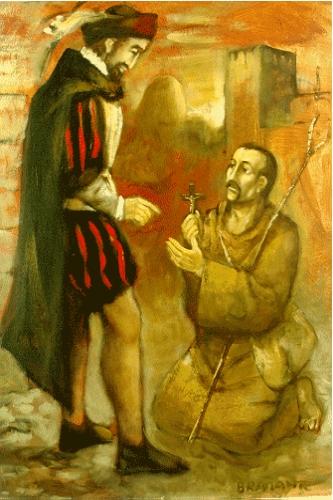

Cercando a Gibilterra qualche possibilità d’imbarco, s’imbatté in un nobile portoghese, don Luis de Almeida, condannato per motivi politici ad un temporaneo esilio nella piazzaforte africana di Ceuta, posta sulla sponda marocchina dello stretto di Gibilterra, e s’accordò di seguirlo laggiù come domestico. Arrivato ai 46 anni, Giovanni cominciò però a stancarsi di quel continuo girovagare con un fardello di mercanzia sempre più pesante. Un giorno vicino Gaucín, un paesino tra Cadice e Malaga, un fanciullo gli offrì una melagrana, misteriosamente soggiungendo che essa sarebbe stata la sua croce. Poiché questo frutto in spagnolo si chiama “granada”, che è anche il nome della famosa città andalusa, Giovanni pensò che forse quello strano fanciullo era il Bambino Gesù, apparsogli per suggerirgli di troncare il suo vagabondare e di stabilirsi a Granada. Vi entrò nel 1537 ed avendo trovato libero un bugigattolo, strategicamente situato appena all’interno della Porta Elvira, che era allora la più trafficata via d’accesso a questa stupenda città andalusa, decise di insediarvisi per sempre con i suoi libri.

Arrivato ai 46 anni, Giovanni cominciò però a stancarsi di quel continuo girovagare con un fardello di mercanzia sempre più pesante. Un giorno vicino Gaucín, un paesino tra Cadice e Malaga, un fanciullo gli offrì una melagrana, misteriosamente soggiungendo che essa sarebbe stata la sua croce. Poiché questo frutto in spagnolo si chiama “granada”, che è anche il nome della famosa città andalusa, Giovanni pensò che forse quello strano fanciullo era il Bambino Gesù, apparsogli per suggerirgli di troncare il suo vagabondare e di stabilirsi a Granada. Vi entrò nel 1537 ed avendo trovato libero un bugigattolo, strategicamente situato appena all’interno della Porta Elvira, che era allora la più trafficata via d’accesso a questa stupenda città andalusa, decise di insediarvisi per sempre con i suoi libri. Al Romitorio quell’anno i Canonici della Cappella Reale, da cui esso dipendeva, avevano invitato a predicare San Giovanni d’Avila, il famoso apostolo dell’Andalusia che in quel tempo aveva da poco conseguito presso l’Università di Granada il titolo di Maestro in Teologia.

Al Romitorio quell’anno i Canonici della Cappella Reale, da cui esso dipendeva, avevano invitato a predicare San Giovanni d’Avila, il famoso apostolo dell’Andalusia che in quel tempo aveva da poco conseguito presso l’Università di Granada il titolo di Maestro in Teologia. Raggiunta Granada, Giovanni cominciò col raccogliere legna nei boschi vicini per distribuirne poi il ricavato tra la gente che viveva abbandonata nelle strade, senza neppure un tetto per la notte. Veramente il primo giorno che fece per entrare a Granada con una fascina di legna sulle spalle, fu preso dal panico all’idea degli sberleffi con cui l’avrebbero accolto nelle strade, in caso avessero giudicato che egli stesse recidivando nelle stramberie dell’agosto precedente. Appena varcata la Porta dei Molini, fu tale il suo timore di confrontarsi con la marmaglia cittadina, che lasciò la fascina alla prima persona che incontrò e se ne riscappò nei boschi.

Raggiunta Granada, Giovanni cominciò col raccogliere legna nei boschi vicini per distribuirne poi il ricavato tra la gente che viveva abbandonata nelle strade, senza neppure un tetto per la notte. Veramente il primo giorno che fece per entrare a Granada con una fascina di legna sulle spalle, fu preso dal panico all’idea degli sberleffi con cui l’avrebbero accolto nelle strade, in caso avessero giudicato che egli stesse recidivando nelle stramberie dell’agosto precedente. Appena varcata la Porta dei Molini, fu tale il suo timore di confrontarsi con la marmaglia cittadina, che lasciò la fascina alla prima persona che incontrò e se ne riscappò nei boschi. Presto il dormitorio diventò insufficiente ma Giovanni, col suo sorriso buono e serenamente gioioso, riuscì a guadagnarsi l’appoggio di alcuni benefattori ed anche dell’arcivescovo di Granada, mons. Gaspare de Avalos, con l’aiuto dei quali poté affittare per proprio conto un edificio più ampio in un vicoletto della stessa via Lucena.

Presto il dormitorio diventò insufficiente ma Giovanni, col suo sorriso buono e serenamente gioioso, riuscì a guadagnarsi l’appoggio di alcuni benefattori ed anche dell’arcivescovo di Granada, mons. Gaspare de Avalos, con l’aiuto dei quali poté affittare per proprio conto un edificio più ampio in un vicoletto della stessa via Lucena. Ma sorprendentemente Giovanni adottò una terza soluzione e senza esitare gli pose in mano tutta la somma appena ricevuta, promettendo che all’indomani avrebbe cercato altro denaro purché lui non commettesse quel gesto inconsulto. Inutile dire che all’indomani fu invece il marchese a restituirgli i ducati, aggiungendovi anzi 150 scudi d’oro e divenendo da allora uno dei suoi maggiori benefattori.

Ma sorprendentemente Giovanni adottò una terza soluzione e senza esitare gli pose in mano tutta la somma appena ricevuta, promettendo che all’indomani avrebbe cercato altro denaro purché lui non commettesse quel gesto inconsulto. Inutile dire che all’indomani fu invece il marchese a restituirgli i ducati, aggiungendovi anzi 150 scudi d’oro e divenendo da allora uno dei suoi maggiori benefattori. Come cambierebbe il nostro agire se anche noi, come i santi, ci ricordassimo che alla sera della vita saremo giudicati sul criterio di priorità del nostro amore! Dovremmo rileggerci più spesso il citato brano del vangelo di San Matteo (Mt 25, 31-45), dove Gesù ci descrive la scena del Giudizio Universale, in cui saremo premiati o puniti unicamente in base a quello che avremo donato – o negato! – a coloro nei quali ci siamo imbattuti durante il nostro peregrinare sulla terra, poiché quel che facciamo ad ogni uomo, è a Cristo stesso che lo facciamo: infatti mediante la sua incarnazione, morte e risurrezione Cristo ci ha trasformati in nuove creature e, comunicandoci il suo Spirito, ci ha costituiti suoi fratelli in un solo Mistico Corpo di cui Egli è il Capo; appunto grazie al mistico legame che unisce il Capo alle membra, Cristo considera come diretto a se stesso ogni nostro gesto nei riguardi di qualunque dei suoi fratelli.

Come cambierebbe il nostro agire se anche noi, come i santi, ci ricordassimo che alla sera della vita saremo giudicati sul criterio di priorità del nostro amore! Dovremmo rileggerci più spesso il citato brano del vangelo di San Matteo (Mt 25, 31-45), dove Gesù ci descrive la scena del Giudizio Universale, in cui saremo premiati o puniti unicamente in base a quello che avremo donato – o negato! – a coloro nei quali ci siamo imbattuti durante il nostro peregrinare sulla terra, poiché quel che facciamo ad ogni uomo, è a Cristo stesso che lo facciamo: infatti mediante la sua incarnazione, morte e risurrezione Cristo ci ha trasformati in nuove creature e, comunicandoci il suo Spirito, ci ha costituiti suoi fratelli in un solo Mistico Corpo di cui Egli è il Capo; appunto grazie al mistico legame che unisce il Capo alle membra, Cristo considera come diretto a se stesso ogni nostro gesto nei riguardi di qualunque dei suoi fratelli. Il fatto che 1’8 marzo siano venuti a coincidere la “Festa della Donna” e la ricorrenza liturgica di San Giovanni di Dio, può diventare una buona occasione per sottolineare quanto questo straordinario santo ebbe autenticamente a cuore la dignità della donna, specie di quelle che sembravano avervi definitivamente rinunciato.

Il fatto che 1’8 marzo siano venuti a coincidere la “Festa della Donna” e la ricorrenza liturgica di San Giovanni di Dio, può diventare una buona occasione per sottolineare quanto questo straordinario santo ebbe autenticamente a cuore la dignità della donna, specie di quelle che sembravano avervi definitivamente rinunciato. Nella mistica identificazione di Cristo col prossimo, specie sofferente, Giovanni aveva ormai trovato la propria ragione di vita, ma non gli bastava: voleva che anche gli altri aprissero gli occhi a questa sconvolgente verità e si convincessero dell’immenso valore di ogni gesto di misericordia.

Nella mistica identificazione di Cristo col prossimo, specie sofferente, Giovanni aveva ormai trovato la propria ragione di vita, ma non gli bastava: voleva che anche gli altri aprissero gli occhi a questa sconvolgente verità e si convincessero dell’immenso valore di ogni gesto di misericordia.

Nome ed abito ufficializzarono anche esteriormente quella che ormai appariva una definitiva donazione a Dio come religioso. Giovanni di Dio se ne rese perfettamente conto e appena tornato in Ospedale chiese ai suoi discepoli di indossare lo stesso abito e trasformarsi così in Famiglia Religiosa. Assieme all’abito, essi adottarono similmente un nuovo nome, per cui Martín, al pari di Giovanni, si fece chiamare di Dio; e Velasco, consapevole dell’omicidio di cui si era macchiato, scelse di farsi chiamare Pietro Peccatore.

Nome ed abito ufficializzarono anche esteriormente quella che ormai appariva una definitiva donazione a Dio come religioso. Giovanni di Dio se ne rese perfettamente conto e appena tornato in Ospedale chiese ai suoi discepoli di indossare lo stesso abito e trasformarsi così in Famiglia Religiosa. Assieme all’abito, essi adottarono similmente un nuovo nome, per cui Martín, al pari di Giovanni, si fece chiamare di Dio; e Velasco, consapevole dell’omicidio di cui si era macchiato, scelse di farsi chiamare Pietro Peccatore. Con la collaborazione di Martín e Velasco e con l’appoggio di vari benefattori tra cui particolarmente l’arcivescovo di Granada, Giovanni era riuscito a traslocare il suo Ospedale in un fabbricato assai più ampio, acquistato per 400 ducati in cima alla salita Gomélez e nel quale poté predisporre ambienti separati per i vecchi abbandonati, per le persone di transito e per i vari tipi di ammalati: era una vera innovazione per quei tempi, tanto che poi il Lombroso lo avrebbe definito per questo motivo “il creatore dell’Ospedale moderno”.

Con la collaborazione di Martín e Velasco e con l’appoggio di vari benefattori tra cui particolarmente l’arcivescovo di Granada, Giovanni era riuscito a traslocare il suo Ospedale in un fabbricato assai più ampio, acquistato per 400 ducati in cima alla salita Gomélez e nel quale poté predisporre ambienti separati per i vecchi abbandonati, per le persone di transito e per i vari tipi di ammalati: era una vera innovazione per quei tempi, tanto che poi il Lombroso lo avrebbe definito per questo motivo “il creatore dell’Ospedale moderno”. Le lettere che conserviamo di Giovanni sono appena sei, però grazie alla loro spontaneità ci offrono valide piste per delineare il profilo spirituale del Santo. Egli infatti non meditò a tavolino le sue lettere, pesando i concetti e limando le espressioni, ma le dettò di getto, con uno stile inevitabilmente ingarbugliato, ma di totale trasparenza dei sentimenti interiori. E questa trasparenza diviene ancor maggiore grazie alla peculiare umiltà che contraddistingue ogni autentica santità.

Le lettere che conserviamo di Giovanni sono appena sei, però grazie alla loro spontaneità ci offrono valide piste per delineare il profilo spirituale del Santo. Egli infatti non meditò a tavolino le sue lettere, pesando i concetti e limando le espressioni, ma le dettò di getto, con uno stile inevitabilmente ingarbugliato, ma di totale trasparenza dei sentimenti interiori. E questa trasparenza diviene ancor maggiore grazie alla peculiare umiltà che contraddistingue ogni autentica santità. Nella salita Gomélez i discepoli di Giovanni vivevano come una nuova Famiglia Religiosa sotto l’obbedienza dell’arcivescovo, che redasse per loro apposite Costituzioni, della cui osservanza era garante un Cappellano esterno di nomina diocesana ed avente la qualifica di Rettore dell’Ospedale.

Nella salita Gomélez i discepoli di Giovanni vivevano come una nuova Famiglia Religiosa sotto l’obbedienza dell’arcivescovo, che redasse per loro apposite Costituzioni, della cui osservanza era garante un Cappellano esterno di nomina diocesana ed avente la qualifica di Rettore dell’Ospedale. A fine mattina del 3 luglio 1549 un furioso incendio divampò nell’Ospedale Reale di Granada, intrappolando nel loro Reparto i malati di mente che nessuno voleva o ardiva soccorrere: Giovanni di Dio, che ben conosceva quegli ambienti, fu l’unico che osò avventurarsi tra le fiamme, guidando tutti in salvo e trattenendosi poi a recuperare le masserizie, che gettava man mano dalle finestre. Si recò poi sul tetto, lavorando d’ascia per bloccare l’avanzata del fuoco, che in effetti non riuscì ad estendersi al versante del Reparto Psichiatrico. Ad un tratto però un’improvvisa fiammata s’abbatté su di lui e la gente lo considerò perduto: ma dopo un bel po’ riapparve libero e senza danni, tranne le ciglia che erano bruciacchiate, a testimoniare in che modo prodigioso il Signore l’aveva salvato da sicura morte.

A fine mattina del 3 luglio 1549 un furioso incendio divampò nell’Ospedale Reale di Granada, intrappolando nel loro Reparto i malati di mente che nessuno voleva o ardiva soccorrere: Giovanni di Dio, che ben conosceva quegli ambienti, fu l’unico che osò avventurarsi tra le fiamme, guidando tutti in salvo e trattenendosi poi a recuperare le masserizie, che gettava man mano dalle finestre. Si recò poi sul tetto, lavorando d’ascia per bloccare l’avanzata del fuoco, che in effetti non riuscì ad estendersi al versante del Reparto Psichiatrico. Ad un tratto però un’improvvisa fiammata s’abbatté su di lui e la gente lo considerò perduto: ma dopo un bel po’ riapparve libero e senza danni, tranne le ciglia che erano bruciacchiate, a testimoniare in che modo prodigioso il Signore l’aveva salvato da sicura morte. Esausto da quei giri, Giovanni non riuscì più ad alzarsi dal letto, per cui quando venivano a chiedergli aiuto non ebbe altra risorsa che mandarli con un suo biglietto da qualche benefattore, non avendo più forze per elemosinare personalmente. Quei biglietti fecero conoscere in giro la gravità della sua situazione di salute ed una delle sue maggiori benefattrici, donna Anna Ossorio, moglie del Consigliere Municipale García de Pisa, accorse da lui e vedendolo giacere su un tavolaccio, con la sporta per cuscino e continuamente assediato da una torma di poveri, gli offerse di venire accudito nel suo palazzo signorile. Giovanni ovviamente rifiutò di lasciare i suoi poveri, ma donna Ossorio non si dette per vinta e tornò con un ordine scritto dell’arcivescovo, al quale Giovanni si vide costretto ad ubbidire, anche se l’angoscia dei suoi assistiti a quel distacco gli spezzava il cuore e gli fece perdere i sensi.

Esausto da quei giri, Giovanni non riuscì più ad alzarsi dal letto, per cui quando venivano a chiedergli aiuto non ebbe altra risorsa che mandarli con un suo biglietto da qualche benefattore, non avendo più forze per elemosinare personalmente. Quei biglietti fecero conoscere in giro la gravità della sua situazione di salute ed una delle sue maggiori benefattrici, donna Anna Ossorio, moglie del Consigliere Municipale García de Pisa, accorse da lui e vedendolo giacere su un tavolaccio, con la sporta per cuscino e continuamente assediato da una torma di poveri, gli offerse di venire accudito nel suo palazzo signorile. Giovanni ovviamente rifiutò di lasciare i suoi poveri, ma donna Ossorio non si dette per vinta e tornò con un ordine scritto dell’arcivescovo, al quale Giovanni si vide costretto ad ubbidire, anche se l’angoscia dei suoi assistiti a quel distacco gli spezzava il cuore e gli fece perdere i sensi. Benché animate da un medesimo ideale e vincolate ad un medesimo stile di vita, le singole Comunità dei Fatebenefratelli erano tra loro formalmente autonome, finché nel 1586 Sisto V volle elevarle a costituire un Ordine Religioso, riunendole quindi in un sol corpo, con un unico Superiore Generale residente a Roma nell’Isola Tiberina. Ciò sottrasse le singole Comunità a visioni troppo regionalistiche e rese perciò i Confratelli autentici cittadini del mondo, pronti a salpare per qualunque lembo di terra ove ci siano malati da soccorrere.

Benché animate da un medesimo ideale e vincolate ad un medesimo stile di vita, le singole Comunità dei Fatebenefratelli erano tra loro formalmente autonome, finché nel 1586 Sisto V volle elevarle a costituire un Ordine Religioso, riunendole quindi in un sol corpo, con un unico Superiore Generale residente a Roma nell’Isola Tiberina. Ciò sottrasse le singole Comunità a visioni troppo regionalistiche e rese perciò i Confratelli autentici cittadini del mondo, pronti a salpare per qualunque lembo di terra ove ci siano malati da soccorrere. La santità del Fondatore dei Fatebenefratelli è stata riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa, che fin dal 1630 lo proclamò Beato, fissandone la festa liturgica all’8 marzo, giorno della sua nascita al Cielo.

La santità del Fondatore dei Fatebenefratelli è stata riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa, che fin dal 1630 lo proclamò Beato, fissandone la festa liturgica all’8 marzo, giorno della sua nascita al Cielo. Più vicina ai nostri tempi è la figura di San Riccardo Pampuri. Nacque il due agosto 1897 a Trivolzío, un paesino a 12 km da Pavia.

Più vicina ai nostri tempi è la figura di San Riccardo Pampuri. Nacque il due agosto 1897 a Trivolzío, un paesino a 12 km da Pavia. Fin dal suo primo inquadramento canonico l’Ordine dei Fatebenefratelli per meglio garantire le finalità ospedaliere ha avuto sempre una fisionomia laica, ma con possibilità di avere in ogni Comunità anche l’eccezione di un Confratello prete che provvedesse, in mancanza di cappellani esterni, al ministero sacerdotale per i malati e per tutta la famiglia ospedaliera.

Fin dal suo primo inquadramento canonico l’Ordine dei Fatebenefratelli per meglio garantire le finalità ospedaliere ha avuto sempre una fisionomia laica, ma con possibilità di avere in ogni Comunità anche l’eccezione di un Confratello prete che provvedesse, in mancanza di cappellani esterni, al ministero sacerdotale per i malati e per tutta la famiglia ospedaliera. San Benedetto Menni arrivò a veder realizzati quasi tutti i suoi progetti, ma non quello di far rifiorire l’Ordine anche nelle Filippine.

San Benedetto Menni arrivò a veder realizzati quasi tutti i suoi progetti, ma non quello di far rifiorire l’Ordine anche nelle Filippine. Non tutto ovviamente fu sempre roseo. Nella tenuta di San Rafael de Bulacan le incursioni di alcune tribù negroidi delle montagne provocarono due vittime tra i Confratelli: il primo fu fra Antonio de Santiago, trafitto da frecce il 14 aprile 1665, durante una razzia di bestiame; il secondo fu fra Giannantonio Guemez, ucciso a colpi di lancia il 13 maggio 1731, durante una nuova razzia.

Non tutto ovviamente fu sempre roseo. Nella tenuta di San Rafael de Bulacan le incursioni di alcune tribù negroidi delle montagne provocarono due vittime tra i Confratelli: il primo fu fra Antonio de Santiago, trafitto da frecce il 14 aprile 1665, durante una razzia di bestiame; il secondo fu fra Giannantonio Guemez, ucciso a colpi di lancia il 13 maggio 1731, durante una nuova razzia. Nel 1861 il Papa Pio IX suggerì di risolvere il problema ponendo i Fatebenefratelli delle Filippine sotto la giurisdizione del Superiore Generale residente a Roma, ma per motivi politici ciò non fu possibile e ne conseguì la lenta estinzione della Comunità, mancando il ricambio di nuove leve locali di Religiosi a motivo della chiusura del Noviziato.

Nel 1861 il Papa Pio IX suggerì di risolvere il problema ponendo i Fatebenefratelli delle Filippine sotto la giurisdizione del Superiore Generale residente a Roma, ma per motivi politici ciò non fu possibile e ne conseguì la lenta estinzione della Comunità, mancando il ricambio di nuove leve locali di Religiosi a motivo della chiusura del Noviziato. Morto verso il 1888 fra Emanuele Peña, l’arcidiocesi ha continuato a gestire fino ad oggi sia l’Ospedale San Giovanni di Dio che l’Ospizio San Jose, ma nel settembre 1985 il cardinal Sin, quale arcivescovo di Manila, inviò richiesta scritta alla Curia Generalizia dei Fatebenefratelli affinché ritornassero nelle Filippine.

Morto verso il 1888 fra Emanuele Peña, l’arcidiocesi ha continuato a gestire fino ad oggi sia l’Ospedale San Giovanni di Dio che l’Ospizio San Jose, ma nel settembre 1985 il cardinal Sin, quale arcivescovo di Manila, inviò richiesta scritta alla Curia Generalizia dei Fatebenefratelli affinché ritornassero nelle Filippine. Abbiamo accennato alla crisi del ramo spagnolo dei Fatebenefratelli agli inizi del Novecento, ma anche in Italia, pochi decenni dopo, ci furono momenti non meno difficili.

Abbiamo accennato alla crisi del ramo spagnolo dei Fatebenefratelli agli inizi del Novecento, ma anche in Italia, pochi decenni dopo, ci furono momenti non meno difficili. Curia Generalizia

Curia Generalizia Provincia Romana

Provincia Romana Provincia Lombardo-Veneta

Provincia Lombardo-Veneta Chi vuol unirsi ai Fatebenefratelli italiani nel loro apostolato ospedaliero e missionario, può chiedere notizie ai seguenti Centri di Formazione:

Chi vuol unirsi ai Fatebenefratelli italiani nel loro apostolato ospedaliero e missionario, può chiedere notizie ai seguenti Centri di Formazione:Filed under: San Giovanni di Dio - Giuseppe Magliozzi o.h. | No Comments »

IL BANDO D’INVESTIMENTO

E L’AFFARE A PORTATA DI MANO

L’attualità di San Giovanni di Dio sta nella perenne giovinezza del Vangelo.

L’attualità di San Giovanni di Dio sta nella perenne giovinezza del Vangelo.Non perdere un’occasione propizia, e non rinunziare a un desiderio legittimo. Perché lasci a un altro i frutti del tuo lavoro? Perché gli eredi dovrebbero spartirsi il frutto delle tue fatiche?

Regala e accetta regali, goditi la vita, perché, una volta morto, non avrai altre soddisfazioni. L’uomo è fragile e invecchia come un vestito; questo è il destino di ognuno: “Tu morirai”.

(Al pazzo! Al pazzo!)

Lanciarsi e senza mezzi: è ancora possibile? Quale sarà il segreto?

LUI ERA UN GRAN SIGNORE

LUI ERA UN GRAN SIGNORE

Il giorno del giudizio

(clicca sull’immagine per ingrandire)

“Quando il Figlio dell’uomo verrà nel suo splendore, insieme con gli angeli, si siederà sul suo trono glorioso. Tutti i popoli della terra saranno riuniti di fronte a lui ed egli li separerà in due gruppi, come fa il pastore quando separa le pecore dalle capre: metterà i giusti da una parte e i malvagi dall’altra.

“Allora il re dirà ai giusti:

- Venite, voi che siete i benedetti dal Padre mio; entrate nel regno che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché, io ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa; ero nudo e mi avete dato i vestiti; ero malato e siete venuti a curarmi; ero in prigione e siete venuti a trovarmi.

“E i giusti diranno:

- Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo incontrato forestiero e ti abbiamo ospitato nella nostra casa, o nudo e ti abbiamo dato i vestiti? Quando ti abbiamo visto malato o in prigione e siamo venuti a trovarti?

“Il re risponderà:

- In verità, vi dico: tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a me!

IL SANTO DELLA COM-PASSIONE AUDACE

Filed under: ADESSO - Angelo Nocent, San Giovanni di Dio - Angelo Nocent | No Comments »

Nel v° centenario della nascita

Nel v° centenario della nascita

La sua è un’esistenza tempestata di divine chiamate fin dalla fanciullezza che, apparentemente, sfociano in vicoli ciechi. La conversione si manifesta in forme che il senso comune definisce follia, cioè malattia mentale. Quest’uomo fatto a suo modo, quasi inimitabile, frequenta case principesche e tuguri, l’arcivescovado ma anche il carcere, il manicomio e le case di prostituzione. E’ un persistente indebitato per Dio fin sul letto di morte, sempre in affanno per onorare gli impegni e farsi aprire nuovo credito, ogni volta con l’acqua alla gola e col rischio di insolvenza che puntualmente svanisce per mani caritatevoli di nobili soccorritori. Lascia debiti in eredità ai primi discepoli che resteranno contagiati nei secoli dalla stessa malattia. I primi discepoli? Nessuno può immaginarlo: si tratta di gente strappata alla galera, al facile guadagno, all’odio, alla vendetta e segnata, come lui, nel profondo, dal marchio indelebile della carità inarrestabile.

La sua è un’esistenza tempestata di divine chiamate fin dalla fanciullezza che, apparentemente, sfociano in vicoli ciechi. La conversione si manifesta in forme che il senso comune definisce follia, cioè malattia mentale. Quest’uomo fatto a suo modo, quasi inimitabile, frequenta case principesche e tuguri, l’arcivescovado ma anche il carcere, il manicomio e le case di prostituzione. E’ un persistente indebitato per Dio fin sul letto di morte, sempre in affanno per onorare gli impegni e farsi aprire nuovo credito, ogni volta con l’acqua alla gola e col rischio di insolvenza che puntualmente svanisce per mani caritatevoli di nobili soccorritori. Lascia debiti in eredità ai primi discepoli che resteranno contagiati nei secoli dalla stessa malattia. I primi discepoli? Nessuno può immaginarlo: si tratta di gente strappata alla galera, al facile guadagno, all’odio, alla vendetta e segnata, come lui, nel profondo, dal marchio indelebile della carità inarrestabile. Uno sforzo di lettura approfondita in tali direzioni, lo renderebbe ancor più attuale nel nostro contesto storico, per certi versi molto simile al suo.

Uno sforzo di lettura approfondita in tali direzioni, lo renderebbe ancor più attuale nel nostro contesto storico, per certi versi molto simile al suo.  Si dirà che ognuno è figlio del suo tempo e che San Giovanni di Dio è un caso irripetibile. Ma forse no: la sua lezione è ripetibilissima. A patto di restare con lo sguardo assorto, in attesa di una rivelazione che appartiene soltanto allo Spirito e al cuore.

Si dirà che ognuno è figlio del suo tempo e che San Giovanni di Dio è un caso irripetibile. Ma forse no: la sua lezione è ripetibilissima. A patto di restare con lo sguardo assorto, in attesa di una rivelazione che appartiene soltanto allo Spirito e al cuore.

Il rischio dei Fatebenefratelli oggi è di lasciare in piedi lo scenario delle grandi strutture ospedaliere mentre il palcoscenico si svuota delle voci significative e creative indispensabili.

Il rischio dei Fatebenefratelli oggi è di lasciare in piedi lo scenario delle grandi strutture ospedaliere mentre il palcoscenico si svuota delle voci significative e creative indispensabili. Voi non ci crederete ma, dopo aver scritto questa riflessione, rimasta tra le carte, è successo un miracolo: con l’incarico affidatomi di portarle a destinazione, son cominciate a piovere numerose LETTERE DAL CIELO e ancora adesso ogni tanto ne arriva qualcuna. Da bravo postino, ho provato a recapitarle ma per carenza d’indirizzo o perché respinte, mi son tornate tutte indietro. Così ora mi son deciso per un fermo posta e chi vi è interessato non ha che da frugare nella colonna di destra. Le lettere sono state classificate con un numero, in sequenza non cronologica perché prive di data, seguìte dalla sigla ldc (lettere dal cielo). Col tempo si spera di poter semplificare ulteriormente. Ma, tanto per cominciare, ecco la prima:

Voi non ci crederete ma, dopo aver scritto questa riflessione, rimasta tra le carte, è successo un miracolo: con l’incarico affidatomi di portarle a destinazione, son cominciate a piovere numerose LETTERE DAL CIELO e ancora adesso ogni tanto ne arriva qualcuna. Da bravo postino, ho provato a recapitarle ma per carenza d’indirizzo o perché respinte, mi son tornate tutte indietro. Così ora mi son deciso per un fermo posta e chi vi è interessato non ha che da frugare nella colonna di destra. Le lettere sono state classificate con un numero, in sequenza non cronologica perché prive di data, seguìte dalla sigla ldc (lettere dal cielo). Col tempo si spera di poter semplificare ulteriormente. Ma, tanto per cominciare, ecco la prima:

“Celebriamo quest’anno il Quinto Centenario della Nascita del nostro padre Fondatore ed è in questo anno giubilare che la presentazione di questo nuovo libro sulla vita di San Giovanni di Dio, scritto da Juan Félix Bellindo, scrittore giornalista spagnolo, tradotto da Giuseppe Pessa ed edito da Città Nuova, è per noi motivo di gioia e di sicuro arricchimento per l’Ordine e per tutta la Chiesa.

“Celebriamo quest’anno il Quinto Centenario della Nascita del nostro padre Fondatore ed è in questo anno giubilare che la presentazione di questo nuovo libro sulla vita di San Giovanni di Dio, scritto da Juan Félix Bellindo, scrittore giornalista spagnolo, tradotto da Giuseppe Pessa ed edito da Città Nuova, è per noi motivo di gioia e di sicuro arricchimento per l’Ordine e per tutta la Chiesa.

Filed under: ADESSO - Angelo Nocent, San Giovanni di Dio - Angelo Nocent | No Comments »

Filed under: San Giovanni di Dio - Antonio Sicari | No Comments »

Filed under: Dall’angoscia alla santità - Jean Caredac Cousson o.h. | No Comments »

“LA FEDE E’ UN FUOCO”

“La carità

è come l’incendio

che si alimenta

propagandosi”

Sono Parole sue, di Igino Giordani, chiamato “Foco“.

Sono Parole sue, di Igino Giordani, chiamato “Foco“.  La sporta delle elemosine di San Giovanni di Dio

La sporta delle elemosine di San Giovanni di Dio

“Questa biografia di San Giovanni di Dio, si aggiunge per ultima alla serie da me apprestata per i “Vittoriosi”: Paolo, Ignazio, Maria di Nazareth…; ma la vita di questo “vittorioso” fu la prima, tra le agiografie da me avvicinate.

“Questa biografia di San Giovanni di Dio, si aggiunge per ultima alla serie da me apprestata per i “Vittoriosi”: Paolo, Ignazio, Maria di Nazareth…; ma la vita di questo “vittorioso” fu la prima, tra le agiografie da me avvicinate.  Dalle pareti affrescate della Cattedrale s’affacciano, tra schiere di seviziatori seminudi e al cospetto dei giudici carnosi, le figure assorte dei martiri e delle martiri tiburtine; e a me pareva che si trattasse di un’unica epopea di sacrifici e di sangue, di lotte e di vittorie, intrecciata alle porte di un’unica casa, dal portoghese del secolo XVI con i tiburtini del secolo III, attorno a Gesù di Nazareth.

Dalle pareti affrescate della Cattedrale s’affacciano, tra schiere di seviziatori seminudi e al cospetto dei giudici carnosi, le figure assorte dei martiri e delle martiri tiburtine; e a me pareva che si trattasse di un’unica epopea di sacrifici e di sangue, di lotte e di vittorie, intrecciata alle porte di un’unica casa, dal portoghese del secolo XVI con i tiburtini del secolo III, attorno a Gesù di Nazareth. All’Ospedale di Tivoli serviva una comunità di Fatebenefratelli, e nella città e nel circondario era tra essi famoso un fra’ Sebastiano: noto per la sua grinta severa che spauriva, per il suo cuore di fanciullo che innamorava e per la sua scienza d’infermiere che guariva.

All’Ospedale di Tivoli serviva una comunità di Fatebenefratelli, e nella città e nel circondario era tra essi famoso un fra’ Sebastiano: noto per la sua grinta severa che spauriva, per il suo cuore di fanciullo che innamorava e per la sua scienza d’infermiere che guariva. E calavano dai paesi, giorno per giorno, mucchi di povera gente, vestiti nei costumi, spesso pittoreschi e più spesso sporchi, delle loro montagne solitarie, d’Abruzzo e dei Prenestini, e si accoccolavano sui gradini dell’ospedale, a decifrare, i più bravi, l’indecifrabile monito iscritto sul travertino: Non te pigeat visitare infirmos, che qualcuno più saputo spiegava: – Non t’impicciare di visitare gl’infermi; – e così attendevano di essere visitati da fra’ Sebastiano per pigliarne rabbuffi e pillole e farsi strappare denti cariati dalle gengive e peccati imbarbariti dalle coscienze: il tutto gratis et amore Dei.

E calavano dai paesi, giorno per giorno, mucchi di povera gente, vestiti nei costumi, spesso pittoreschi e più spesso sporchi, delle loro montagne solitarie, d’Abruzzo e dei Prenestini, e si accoccolavano sui gradini dell’ospedale, a decifrare, i più bravi, l’indecifrabile monito iscritto sul travertino: Non te pigeat visitare infirmos, che qualcuno più saputo spiegava: – Non t’impicciare di visitare gl’infermi; – e così attendevano di essere visitati da fra’ Sebastiano per pigliarne rabbuffi e pillole e farsi strappare denti cariati dalle gengive e peccati imbarbariti dalle coscienze: il tutto gratis et amore Dei. Ragion per cui quando salì al potere comunale l’amministrazione massonica, per fare qualche cosa, nel 1923, mandò via i frati dall’ospedale, nel quale erano stati chiamati nel 1729 dal vescovo Placido Pezzangheri, e, quintuplicando le spese, ottenne la riduzione ad un quinto dei servizi, e troncò quel flusso di soprannaturale, che impedisce all’infermiere di divenire un burocrate e all’infermo di sentirsi un tronco cionco.

Ragion per cui quando salì al potere comunale l’amministrazione massonica, per fare qualche cosa, nel 1923, mandò via i frati dall’ospedale, nel quale erano stati chiamati nel 1729 dal vescovo Placido Pezzangheri, e, quintuplicando le spese, ottenne la riduzione ad un quinto dei servizi, e troncò quel flusso di soprannaturale, che impedisce all’infermiere di divenire un burocrate e all’infermo di sentirsi un tronco cionco. La gente seguitò a cercare fra’ Sebastiano a Roma e quando lo seppe morto lo pianse come un padre: il quale aveva tanto servito senza stancarsi e aveva tanto brontolato per non piangere di fronte alle miserie senza numero che gli sfilavano quotidianamente davanti.

La gente seguitò a cercare fra’ Sebastiano a Roma e quando lo seppe morto lo pianse come un padre: il quale aveva tanto servito senza stancarsi e aveva tanto brontolato per non piangere di fronte alle miserie senza numero che gli sfilavano quotidianamente davanti.  E questa è la caratteristica della santità e della fondazione di Giovanni di Dio: questa specie di compenetrazione della carità e della scienza con la miseria e l’umiltà della gente povera..

E questa è la caratteristica della santità e della fondazione di Giovanni di Dio: questa specie di compenetrazione della carità e della scienza con la miseria e l’umiltà della gente povera.. Nel dare alle stampe questo che in certo qual modo è un tributo di riconoscenza ai benefattori silenziosi e discreti della mia gente, devo ringraziare chi più mi ha incoraggiato e sorretto nella fatica, durata in mezzo a difficoltà e occupazioni esorbitanti:

Nel dare alle stampe questo che in certo qual modo è un tributo di riconoscenza ai benefattori silenziosi e discreti della mia gente, devo ringraziare chi più mi ha incoraggiato e sorretto nella fatica, durata in mezzo a difficoltà e occupazioni esorbitanti: Non dimentichiamo Mario Salani che subito ha preso fuoco – fuoco d’entusiasmo – al nome di Giovanni di Dio.

Non dimentichiamo Mario Salani che subito ha preso fuoco – fuoco d’entusiasmo – al nome di Giovanni di Dio.

VIVO E PALPITANTE

La carità lo avvolse interamente nel raggio del suo calore e della sua luce, lo spinse irresistibilmente nel fortunato solco dell’amore di Dio e del Prossimo, e lo condusse nei bassifondi della sua città di adozione per portarvi cibo e indumenti, cure e medicine, luce e redenzione.

La carità lo avvolse interamente nel raggio del suo calore e della sua luce, lo spinse irresistibilmente nel fortunato solco dell’amore di Dio e del Prossimo, e lo condusse nei bassifondi della sua città di adozione per portarvi cibo e indumenti, cure e medicine, luce e redenzione.

Igino Giordani, Il Santo della Carità ospedaliera, Fatebenefratelli, 1965:

Igino Giordani, Il Santo della Carità ospedaliera, Fatebenefratelli, 1965:|

Fatebenefratelli

L’incendio dell’ OSPEDALE REGIO di Granada (di Igino Giordani)

“…Un giorno che Giovanni attendeva alle sue mille e una occupazione per portare avanti la complicata azienda della miseria, un accorrere di gente urlante, spaventata, gli portò la notizia che l’ospedale regio ardeva.Si trattava del grande edificio che avevano fatto costruire i re cattolici Ferdinando e isabella: L’edificio dove Giovanni aveva sofferto e goduto del suo soffrire e dove centinaia di fratelli erano ricoverati.Al pensiero di quelle creature in pericolo, di quelle membra sofferenti esposte alle fiamme, Giovanni non ci vide più; Balzò in piedi e, lasciato a mezzo il suo lavoro, corse, portato a volo dall’amore; e quando sboccò nella spianata, tra la calca che gemeva e urlava, gli si parò innanzi l’edificio avvolto di fumo.Le Fiamme stavano investendo la più gran parte dello stabile e tra gli urli dei ricoverati lassù, e le strida della folla giù, si sentivano crollare i primi tetti. Giovanni vide solo nel suo pensiero quelle creature che dalla corsia invocavano soccorsi, e immaginò gli invalidi nei giacigli, i dementi nei ceppi…; e fattosi largo tra la ressa avanzò arditamente verso il portone, donde fuggivano inservienti e ricoverati che potevano muoversi.La gente lo riconobbe:- Giovanni di Dio! Giovanni di Dio! -E il grido sonò tanto implorazione quanto meraviglia.

|

Dopo aver frequentato il Seminario diocesano a Tivoli, alla vigilia della Prima guerra mondiale conseguì la licenza liceale e iniziò a frequentare la facoltà di lettere e filosofia all’università di Roma.

Dopo aver frequentato il Seminario diocesano a Tivoli, alla vigilia della Prima guerra mondiale conseguì la licenza liceale e iniziò a frequentare la facoltà di lettere e filosofia all’università di Roma. Dopo un corso di specializzazione in Bibliografia e Biblioteconomia seguito negli Stati Uniti, dal 1928 fu assunto come Bibliotecario della Biblioteca Apostolica Vaticana. A lui si deve la redazione di uno dei primi manuali organici di Catalogazione delle opere a stampa e manoscritte. In quello stesso anno si preoccupò di far assumere Alcide De Gasperi che da poco era uscito dal carcere e doveva subire le persecuzioni di parte fascista.

Dopo un corso di specializzazione in Bibliografia e Biblioteconomia seguito negli Stati Uniti, dal 1928 fu assunto come Bibliotecario della Biblioteca Apostolica Vaticana. A lui si deve la redazione di uno dei primi manuali organici di Catalogazione delle opere a stampa e manoscritte. In quello stesso anno si preoccupò di far assumere Alcide De Gasperi che da poco era uscito dal carcere e doveva subire le persecuzioni di parte fascista.

“Entrato nel nuovo secolo e nelle elementari, precisamente nel 1901, mio padre mi assunse al lavoro, come garzone muratore, nei giorni liberi e nelle vacanze estive. Guadagnavo, mi ricordo, cinque soldi la settimana; pari a una lira ogni quattro settimane. Il mestiere mi piaceva, e ardevo di diventare autonomo. Ci vedevo un lato etico e uno eroico”

“Entrato nel nuovo secolo e nelle elementari, precisamente nel 1901, mio padre mi assunse al lavoro, come garzone muratore, nei giorni liberi e nelle vacanze estive. Guadagnavo, mi ricordo, cinque soldi la settimana; pari a una lira ogni quattro settimane. Il mestiere mi piaceva, e ardevo di diventare autonomo. Ci vedevo un lato etico e uno eroico”

Scrittore assai noto, politico, giornalista, patrologo, autore di opere sociali, Igino Giordani conobbe il Movimento a Roma nel 1948.

|

Quando l’incontro avvenne, “alle prime parole avvertii una cosa nuova: il timbro di una convinzione profonda e sicura che nasceva da un sentimento soprannaturale.Era la voce che, senza rendermene conto, avevo atteso. Essa metteva la santità alla portata di tutti; toglieva via i cancelli che separavano il mondo laicale dalla vita mistica.Avvicinava Dio: lo faceva sentire padre, fratello, amico, presente all’umanità…Una cosa avvenne in me: l’idea di Dio aveva ceduto il posto all’amore di Dio, l’immagine ideale al Dio vivo. |

|

Filed under: Igino Giordani | No Comments »

![[Wind+Shear,+Matterhorn,+Switzerland.bmp]](http://bp3.blogger.com/_obFB4BdrAX8/RdgNuqxzNiI/AAAAAAAAAIQ/kStgugelXU8/s1600/Wind%2BShear,%2BMatterhorn,%2BSwitzerland.bmp)

SULLE ROTTE

DELL’ HOSPITALITAS

![[psj_reflex11-afondo2c2.jpg]](http://bp2.blogger.com/_obFB4BdrAX8/RdTrCaxzNeI/AAAAAAAAAHg/NQ7AoQYVfv8/s1600/psj_reflex11-afondo2c2.jpg)

con il navigatore solitario di Granada

I gioielli di famiglia

Apri il video: L’ospedale della foresta (Rai Tre)

Giovanni Ciudad, detto di Dio

UN AVVENTURIERO

ILLUMINATO

Questa è la storia per immagini di un avventuriero illuminato che avrebbe avuto bisogno di incontrare un San Giovanni di Dio e lo trovò in se stesso…

San Giovanni di Dio lascia Montemor o Novo a otto anni con uno sconosciuto…

L’esperienza militare di san Giovanni di Dio nell’esercito di Filippo II . Liberato ed espuslo, dopo una sentenza di morte…

San Giovanni di Dio soldato, soccorso dalla Vergine…

San Giovanni di Dio, il viandante senza meta e senza fissa dimora…

San Giovanni di Dio fa lo spacca pietre a Ceuta per mantenere una una nobile famiglia in miseria…

San Giovanni di Dio venditore di libri a Gibilterra e poi a Granada…

” Giovanni, a Granada sarà la tua croce…”

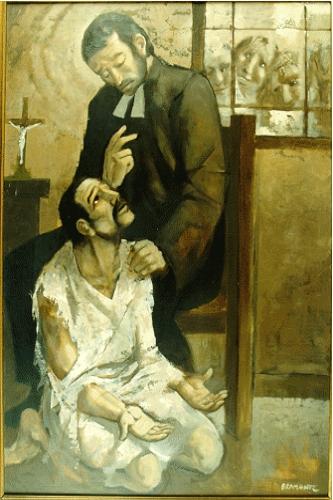

La conversione di Giovanni di Dio per la predicazione del santo Giovanni d’Avila nella festa di San Sebastiano a Granada…Sarà la sua guida spirituale nella grande avventura…

San Giovanni di Dio, dopo la conversione, confessa pubblicamente la sua miseria, invocando la pietà di Dio. Il suo comportamento è considerato pazzesco. Schernito e deriso dalla piazza, alla fine viene compassionevolmente internato…

San Giovanni di Dio internato nell’ospedale Regio di Granada…

San Giovanni di Dio nel suo primo ospedale in locali presi in affitto…

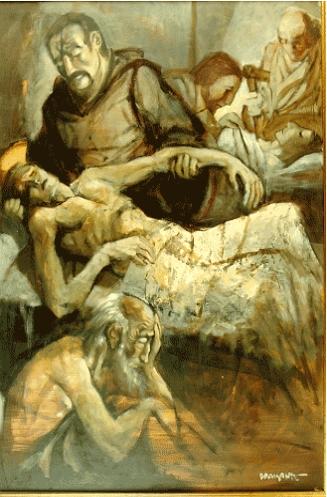

Per San Giovanni di Dio la sofferenza non è soltanto fisica. La sua carità non conosce limiti: farsi tutto a tutti.

Gli appartiene anche il mondo della prostituzione che affronta con la Passione di Cristo nel cuore…

San Giovanni di Dio in nosocomio come pazzo tra i malati mentali…

San Giovanni di Dio un uomo nella prova e nella tentazione…

“Ogni volta che…l’avete fatto a me”. “Mio Signore e mio Dio!”

San Giovanni di Dio porta la croce. Sulla sua schiena il dolore del mondo… “Non sono più io che vivo, Cristo vive in me”.

Per le vie di Granada lancia il suo messaggio che raggiungerà i confini della terra:

”Fatevi del bene, fratelli, per amore di Dio…!”

Anche i sovrani, i nobili, i ricchi…sono oggetto della sua carità: “Non scordatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perchè il Signore si compiace di tali sacrifici”.

Anche i Bambini sono oggetto della sua attenzione…

Ricevuto il Santo Viatico, San Giovanni di Dio viene lasciato solo. Lui scende dal letto ed abbraccia il Crocifisso. Lo troveranno morto in ginocchio, come una statua davanti all’Eterno…

Il suo primo discepolo sarà Anton Martin, un uomo in preda al delirio di vendetta, convertito dalle sue parole e dall’esempio…

Il povero di Granada apre la via a una discendenza che si tramanda il suo carisma riconosciuto dalla Chiesa come hospitalitas.

I suoi fratelli in Italia saranno chiamati dalla gente : “Fatebenefratelli”.

La Compagnia dei GLOBULI ROSSI ne è l’ espressione laicale: donne e uomini nella linea della continuità.

L’ultimo santo della lunga catena è il giovane medico chirurgo Riccardo Pampuri. Le sue spoglie si trovano nella nativa Chiesa Parrocchiale di Trivolzio. Oggi è meta di pellegrinaggi, luogo di guarigioni e conversioni…

“Qualsiasi cosa avrete fatto a uno di questi…l’avete fatto a me”.

Il Risorto, il Vivente…a partire da Emmaus: “Lo riconobbero allo spezzar del pane”. Lo si può riconoscere con-dividendo…

LE ICONE:

![[CAPACHARTE+I.jpg]](http://bp3.blogger.com/_obFB4BdrAX8/RbXr30FN4II/AAAAAAAAAD4/7Z350uWOa1g/s1600/CAPACHARTE%2BI.jpg)

VAI A FATEBENEFRATELLI

?

![[DSC04608+luz+ojos+oleo.jpg]](http://bp3.blogger.com/_obFB4BdrAX8/RaYh4uX1tAI/AAAAAAAAACo/e7ZB1IuR4YA/s1600/DSC04608%2Bluz%2Bojos%2Boleo.jpg)

frate…?

![[MIMO.jpg]](http://bp0.blogger.com/_obFB4BdrAX8/RZmL0N4dXFI/AAAAAAAAAB4/f9l3xy-OwN8/s1600/MIMO.jpg)

![[Wind+Shear,+Matterhorn,+Switzerland.bmp]](http://bp3.blogger.com/_obFB4BdrAX8/RdgNuqxzNiI/AAAAAAAAAIQ/kStgugelXU8/s1600/Wind%2BShear,%2BMatterhorn,%2BSwitzerland.bmp)

![[DSC04637+ojos+luz+color.jpg]](http://bp3.blogger.com/_obFB4BdrAX8/RcZnvwlI7JI/AAAAAAAAAFE/lnZ4Or1FXrI/s1600/DSC04637%2Bojos%2Bluz%2Bcolor.jpg)

frate…?

Gesù

è la mia

gioia !

clicca sulle immagini

![[imagesCAFI30SY.jpg]](http://bp2.blogger.com/_obFB4BdrAX8/ReAtjInkL2I/AAAAAAAAAI0/ySL5OdrdPEs/s1600/imagesCAFI30SY.jpg)

escrito por The Bro’ @

Beato Guillermo Llop e i 70 compañeros mártires

CENNI STORICI

IL PRIMO OSPEDALE in Calle Lucena, 34

Vai a: Il primo ospedale

LA RICONQUISTA SPAGNOLA

Filed under: Compagnia degli innamorati - Cantico dei cantici | No Comments »

Giuseppe Magliozzi o.h

Giuseppe Magliozzi o.h

Colla presente vi ordiniamo di prestarvi sia coi Religiosi da voi dipendenti, sia con ogni altra sorta di soccorsi che aver possiate, in sollievo dei Feriti di codesta povera Spagna, confortando, curando, assistendo quanti vi si presentino senza distinzione di partito pel solo amore di Nostro Signore Gesù Cristo: da cui solo avrete o cari Religiosi il compenso, come l’avranno quelli che coll’opera e coi soccorsi vi aiuteranno in quest’opera di carità. Colla benedizione del nostro Santo Padre Pio IX per obbedienza assunta32.

Colla presente vi ordiniamo di prestarvi sia coi Religiosi da voi dipendenti, sia con ogni altra sorta di soccorsi che aver possiate, in sollievo dei Feriti di codesta povera Spagna, confortando, curando, assistendo quanti vi si presentino senza distinzione di partito pel solo amore di Nostro Signore Gesù Cristo: da cui solo avrete o cari Religiosi il compenso, come l’avranno quelli che coll’opera e coi soccorsi vi aiuteranno in quest’opera di carità. Colla benedizione del nostro Santo Padre Pio IX per obbedienza assunta32.

![]() [1] Cf. Giuseppe Magliozzi, San Benedetto Menni da volontario a santo, in «Vita Ospedaliera», LXIV, n. 6, giugno 2009, pp. 11-14. Per l’edizione annotata cf. Giuseppe Magliozzi, San Benedetto Menni, da volontario a santo, in «Il Melograno», XI, n. 19, 21 giugno 2009, pp. 1-6.

[1] Cf. Giuseppe Magliozzi, San Benedetto Menni da volontario a santo, in «Vita Ospedaliera», LXIV, n. 6, giugno 2009, pp. 11-14. Per l’edizione annotata cf. Giuseppe Magliozzi, San Benedetto Menni, da volontario a santo, in «Il Melograno», XI, n. 19, 21 giugno 2009, pp. 1-6.

![]() [2] La guerra carlista, che durò dal 1872 al 1876, fu puramente interna e limitata al nord della Spagna, dove arrivò a costituirsi un effimero stato carlista, estendentesi nella Navarra e nelle Province di Alava, Guipúzcoa e Vizcaya. La guerra nacque dal tentativo di Carlo VII di Borbone (fu dal 1868 al 1909 il quarto pretendente carlista al trono di Spagna) di porsi alla guida della nazione con un programma politico, sintetizzato nel motto “Dio, Patria e Re”, diametralmente opposto all’orientamento liberale e spesso ferocemente anticlericale, in auge in Spagna ormai da decenni. Agli inizi del 1872 era re di Spagna Amadeo I di Savoia, ma l’11 febbraio 1872 il Parlamento ne accettò l’abdicazione e proclamò la Repubblica, che ebbe però breve durata; seguì un regime militare, finché nel dicembre 1874 venne restaurata la monarchia e chiamato al trono Alfonso XII di Borbone, di tendenze liberali, che sbarcò a Barcellona il 10 gennaio 1875 e riuscì l’anno seguente a finalmente riunificare la Spagna sotto un solo scettro.

[2] La guerra carlista, che durò dal 1872 al 1876, fu puramente interna e limitata al nord della Spagna, dove arrivò a costituirsi un effimero stato carlista, estendentesi nella Navarra e nelle Province di Alava, Guipúzcoa e Vizcaya. La guerra nacque dal tentativo di Carlo VII di Borbone (fu dal 1868 al 1909 il quarto pretendente carlista al trono di Spagna) di porsi alla guida della nazione con un programma politico, sintetizzato nel motto “Dio, Patria e Re”, diametralmente opposto all’orientamento liberale e spesso ferocemente anticlericale, in auge in Spagna ormai da decenni. Agli inizi del 1872 era re di Spagna Amadeo I di Savoia, ma l’11 febbraio 1872 il Parlamento ne accettò l’abdicazione e proclamò la Repubblica, che ebbe però breve durata; seguì un regime militare, finché nel dicembre 1874 venne restaurata la monarchia e chiamato al trono Alfonso XII di Borbone, di tendenze liberali, che sbarcò a Barcellona il 10 gennaio 1875 e riuscì l’anno seguente a finalmente riunificare la Spagna sotto un solo scettro.

![]() [3] Mi riferisco alle seguenti: Luciano del Pozo, Caridad y Patriotismo, Barcelona, Luis Gili, 1917; Manuel Martín, El Rvmo. P. Fr. Benito Menni, Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1919; Juan Ciudad Gómez Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Granada, Archivo Interprovincial, 1963; Juan Ciudad Gómez, El resurgir de una obra, Granada, Archivo Interprovincial, 1968.

[3] Mi riferisco alle seguenti: Luciano del Pozo, Caridad y Patriotismo, Barcelona, Luis Gili, 1917; Manuel Martín, El Rvmo. P. Fr. Benito Menni, Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1919; Juan Ciudad Gómez Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Granada, Archivo Interprovincial, 1963; Juan Ciudad Gómez, El resurgir de una obra, Granada, Archivo Interprovincial, 1968.

![]() [4] Uno dei pochi accenni è in un promemoria inviato nel 1902 al vescovo di Madrid, in cui scrive: “Ricevetti ordine dal nostro Superiore Generale di passare nella Spagna del Nord guidando alcuni nostri religiosi nell’assistenza ai feriti della guerra civile, soffrendo travagli e affrontando i relativi pericoli fino al termine di essa” (cf. F. Lizaso, op. cit., lettera 336, p. 455).

[4] Uno dei pochi accenni è in un promemoria inviato nel 1902 al vescovo di Madrid, in cui scrive: “Ricevetti ordine dal nostro Superiore Generale di passare nella Spagna del Nord guidando alcuni nostri religiosi nell’assistenza ai feriti della guerra civile, soffrendo travagli e affrontando i relativi pericoli fino al termine di essa” (cf. F. Lizaso, op. cit., lettera 336, p. 455).

![]() [5] Fu a motivo di tale animosità che, come vedremo, Menni nel 1876 si vide costretto a chiudere l’Ospedale fondato ad Escoriaza. Cf. L. del Pozo, op. cit., pp. 142-144.

[5] Fu a motivo di tale animosità che, come vedremo, Menni nel 1876 si vide costretto a chiudere l’Ospedale fondato ad Escoriaza. Cf. L. del Pozo, op. cit., pp. 142-144.

![]() [6] Mi limito qui a ricordare la lapidaria conclusione della rassegna storica d’uno psichiatra spagnolo: “Senza Menni la Storia dell’Assistenza Psichiatrica in Spagna sarebbe stata differente”. Cf. Manuel Martin Carrasco, Benito Menni y la Asistencia Psiquiátrica en España en el siglo XIX, Pamplona, Coleccion «HSC», 1994, p. 301.

[6] Mi limito qui a ricordare la lapidaria conclusione della rassegna storica d’uno psichiatra spagnolo: “Senza Menni la Storia dell’Assistenza Psichiatrica in Spagna sarebbe stata differente”. Cf. Manuel Martin Carrasco, Benito Menni y la Asistencia Psiquiátrica en España en el siglo XIX, Pamplona, Coleccion «HSC», 1994, p. 301.

![]() [7] Per l’efficace suo impegno contro l’epidemia di colera del 1885, cf. Giuseppe Magliozzi, Menni buon Samaritano, in «Vita Ospedaliera», LVI, n. 5, maggio 2001, p. 15; Giuseppe Magliozzi, Volontariato con Maria, in «Vita Ospedaliera», LVI, n. 9, settembre 2001, pp. 8-9.

[7] Per l’efficace suo impegno contro l’epidemia di colera del 1885, cf. Giuseppe Magliozzi, Menni buon Samaritano, in «Vita Ospedaliera», LVI, n. 5, maggio 2001, p. 15; Giuseppe Magliozzi, Volontariato con Maria, in «Vita Ospedaliera», LVI, n. 9, settembre 2001, pp. 8-9.

![]() [8] Anche dopo la guerra carlista ci furono altre occasioni in cui Menni s’impegnò in questo specifico campo d’assistenza. Cf. Giuseppe Magliozzi, A servizio dei feriti di guerra, in «Vita Ospedaliera», LVI, n. 11, novembre 2001, p. 16.

[8] Anche dopo la guerra carlista ci furono altre occasioni in cui Menni s’impegnò in questo specifico campo d’assistenza. Cf. Giuseppe Magliozzi, A servizio dei feriti di guerra, in «Vita Ospedaliera», LVI, n. 11, novembre 2001, p. 16.

![]() [9] Di tale perizia poté testimoniare per esperienza diretta L. del Pozo, op. cit., p. 121. Lo stesso Menni, in una lettera ad Alfieri del 2 febbraio 1869, descrisse la prontezza con cui a Barcellona era riuscito a salvare, in una situazione d’emergenza, la vita di fra Materno Seregni e ne trasse spunto per chiedere al Padre Generale di fargli avere il permesso del Santo Padre di poter esercitare la chirurgia nonostante l’ordinazione sacerdotale (cf. Celestino Mapelli – Giovanna della Croce Brockhusen, Padre Giovanni Maria Alfieri. Priore Generale dei Fatebenefratelli, Milano, Ed. Fatebenefratelli, 1994, vol. III, pp. 750-752).

[9] Di tale perizia poté testimoniare per esperienza diretta L. del Pozo, op. cit., p. 121. Lo stesso Menni, in una lettera ad Alfieri del 2 febbraio 1869, descrisse la prontezza con cui a Barcellona era riuscito a salvare, in una situazione d’emergenza, la vita di fra Materno Seregni e ne trasse spunto per chiedere al Padre Generale di fargli avere il permesso del Santo Padre di poter esercitare la chirurgia nonostante l’ordinazione sacerdotale (cf. Celestino Mapelli – Giovanna della Croce Brockhusen, Padre Giovanni Maria Alfieri. Priore Generale dei Fatebenefratelli, Milano, Ed. Fatebenefratelli, 1994, vol. III, pp. 750-752).

![]() [10] Per un suo completo profilo biografico cf. José Javier Viñes, El doctor Nicasio Landa: médico y escritor, Pamplona 1830-1891, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 2001.

[10] Per un suo completo profilo biografico cf. José Javier Viñes, El doctor Nicasio Landa: médico y escritor, Pamplona 1830-1891, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 2001.

![]() [11] Cf. Jose Antonio Marcellan, Pamplona. El 125 aniversario de la Cruz Roja Española, in «Ecclesia», n. 4.234, 29 luglio 1989, p. 8.

[11] Cf. Jose Antonio Marcellan, Pamplona. El 125 aniversario de la Cruz Roja Española, in «Ecclesia», n. 4.234, 29 luglio 1989, p. 8.

![]() [12] Cf. C. Mapelli – G. Brockhusen, op. cit., vol. III, p. 256.

[12] Cf. C. Mapelli – G. Brockhusen, op. cit., vol. III, p. 256.

![]() [13] Cf. Gabriele Russotto, San Giovanni di Dio e il suo Ordine Ospedaliero, Roma, Ed. Ufficio Formazione e Studi dei Fatebenefratelli, 1969, vol. II, p. 304. Sia la traduzione francese di questo trattato (Parigi, 1982, vol. II, p. 320), sia quella inglese (Stillorgan, 1992, vol. II, p. 302) riproducono un dipinto conservato nella Curia della nostra Provincia Francese e che ha per soggetto due Confratelli francesi, col nostro abito ed il bracciale della Croce Rossa, mentre raccolgono i feriti durante una battaglia della suddetta guerra del 1870; per una foto di tale dipinto cf. anche Giuseppe Magliozzi, A servizio…cit., p. 16.

[13] Cf. Gabriele Russotto, San Giovanni di Dio e il suo Ordine Ospedaliero, Roma, Ed. Ufficio Formazione e Studi dei Fatebenefratelli, 1969, vol. II, p. 304. Sia la traduzione francese di questo trattato (Parigi, 1982, vol. II, p. 320), sia quella inglese (Stillorgan, 1992, vol. II, p. 302) riproducono un dipinto conservato nella Curia della nostra Provincia Francese e che ha per soggetto due Confratelli francesi, col nostro abito ed il bracciale della Croce Rossa, mentre raccolgono i feriti durante una battaglia della suddetta guerra del 1870; per una foto di tale dipinto cf. anche Giuseppe Magliozzi, A servizio…cit., p. 16.

![]() [14] A motivo di ciò, la seziona spagnola della Croce Rossa, che nella testata della propria rivista e nella documentazione ufficiale usava definirsi “Asociación para Socorro a Heridos en Campaña”, completò da allora in poi tale definizione aggiungendovi “y Luchas Civiles”, ossia: Associazione di Soccorso ai feriti di Guerra e di Lotte Civili.

[14] A motivo di ciò, la seziona spagnola della Croce Rossa, che nella testata della propria rivista e nella documentazione ufficiale usava definirsi “Asociación para Socorro a Heridos en Campaña”, completò da allora in poi tale definizione aggiungendovi “y Luchas Civiles”, ossia: Associazione di Soccorso ai feriti di Guerra e di Lotte Civili.

![]() [15] In una lettera del 30 marzo 1898 così Menni rievoca i terribili frangenti in cui si ritrovò il Giovedì Santo del 1873: “Domani si compiranno 25 anni dal giorno in cui, per tre volte, furono sul punto di uccidermi. Ebbi la fortuna di trascorrere in carcere, per amore del mio amatissimo Gesù, la notte tra il 31 marzo ed il primo aprile, dopo essere stato, come Lui, esposto là, su due balconi, ad attendere la condanna a morte o l’assoluzione: tutto questo davanti ad un popolo furibondo”. Cf. Lettere di P. Benedetto Menni alle Suore Ospedaliere del S. Cuore di Gesù (1883-1913), Morlupo, Provincia Italiana delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, 1994, p. 464.

[15] In una lettera del 30 marzo 1898 così Menni rievoca i terribili frangenti in cui si ritrovò il Giovedì Santo del 1873: “Domani si compiranno 25 anni dal giorno in cui, per tre volte, furono sul punto di uccidermi. Ebbi la fortuna di trascorrere in carcere, per amore del mio amatissimo Gesù, la notte tra il 31 marzo ed il primo aprile, dopo essere stato, come Lui, esposto là, su due balconi, ad attendere la condanna a morte o l’assoluzione: tutto questo davanti ad un popolo furibondo”. Cf. Lettere di P. Benedetto Menni alle Suore Ospedaliere del S. Cuore di Gesù (1883-1913), Morlupo, Provincia Italiana delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, 1994, p. 464.

![]() [16] Erano i Professi fra Narciso Domenech e fra Paolo Maria González; ed i Novizi fra Giacomo Rovira e fra Gerolamo Tataret. Questi sono i nomi ricavabili dal Registro della nostra Comunità di Marsiglia, gentilmente consultatomi dall’archivista della Provincia Francese, sig.a Marie Rablat, e va pertanto ritenuto una svista il fatto che J. C. Gómez (cf. El resurgir…cit., p. 114) al posto di fra Narciso Domenech elenchi fra Nonito Blanch. Per inciso, dal suddetto Registro di Marsiglia risulta che tra l’aprile del 1873 ed il novembre del 1874 giunsero in Comunità ben undici confratelli spagnoli, tra cui due novizi e due postulanti, ma al momento del loro rientro in Spagna non viene precisato nel Registro chi di loro si diresse a Barcellona e chi invece al fronte; per Menni è segnalata la definitiva partenza da Marsiglia il 31 gennaio 1874.

[16] Erano i Professi fra Narciso Domenech e fra Paolo Maria González; ed i Novizi fra Giacomo Rovira e fra Gerolamo Tataret. Questi sono i nomi ricavabili dal Registro della nostra Comunità di Marsiglia, gentilmente consultatomi dall’archivista della Provincia Francese, sig.a Marie Rablat, e va pertanto ritenuto una svista il fatto che J. C. Gómez (cf. El resurgir…cit., p. 114) al posto di fra Narciso Domenech elenchi fra Nonito Blanch. Per inciso, dal suddetto Registro di Marsiglia risulta che tra l’aprile del 1873 ed il novembre del 1874 giunsero in Comunità ben undici confratelli spagnoli, tra cui due novizi e due postulanti, ma al momento del loro rientro in Spagna non viene precisato nel Registro chi di loro si diresse a Barcellona e chi invece al fronte; per Menni è segnalata la definitiva partenza da Marsiglia il 31 gennaio 1874.

![]() [17] Cf. L. del Pozo, op. cit., pp. 134-135.

[17] Cf. L. del Pozo, op. cit., pp. 134-135.

![]() [18] Nel clima particolarmente arroventato della guerra civile non fu sempre facile far accettare la neutralità della Croce Rossa. Quando, ad esempio, alcuni rappresentanti della Croce Rossa di Barcellona, saputo di uno scontro con i carlisti avvenuto a Tarrasa, vi si recarono per organizzare il soccorso ai feriti, furono aggrediti e svillaneggiati come spie carliste e solo a stento il Promotore Fiscale riuscì a sottrarli al linciaggio. Cf. la protesta della Sezione della Croce Rossa di Barcellona pubblicata in «La Caridad en la Guerra. Boletín Oficial de la Cruz Roja. Asociación para Socorro a Heridos en Campaña y Luchas Civiles. Asamblea Española », (Madrid), III, 30, settembre 1872, p. 3. Analoghi incidenti sul fronte carlista appaiono segnalati in una lettera di Landa del 4 luglio 1874 (cf. Nicasio Landa, Cartas de la Cruz Roja, in «La Epoca» del 9 luglio 1874).

[18] Nel clima particolarmente arroventato della guerra civile non fu sempre facile far accettare la neutralità della Croce Rossa. Quando, ad esempio, alcuni rappresentanti della Croce Rossa di Barcellona, saputo di uno scontro con i carlisti avvenuto a Tarrasa, vi si recarono per organizzare il soccorso ai feriti, furono aggrediti e svillaneggiati come spie carliste e solo a stento il Promotore Fiscale riuscì a sottrarli al linciaggio. Cf. la protesta della Sezione della Croce Rossa di Barcellona pubblicata in «La Caridad en la Guerra. Boletín Oficial de la Cruz Roja. Asociación para Socorro a Heridos en Campaña y Luchas Civiles. Asamblea Española », (Madrid), III, 30, settembre 1872, p. 3. Analoghi incidenti sul fronte carlista appaiono segnalati in una lettera di Landa del 4 luglio 1874 (cf. Nicasio Landa, Cartas de la Cruz Roja, in «La Epoca» del 9 luglio 1874).

![]() [19] Per una foto di questa credenziale, conservata nell’Archivio Generalizio delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, cf. Giuseppe Magliozzi, Da 10 anni la Croce Rossa vanta tra i suoi un Santo, in «Vita Ospedaliera», LXIV, n. 11, novembre 2009, p. 12.

[19] Per una foto di questa credenziale, conservata nell’Archivio Generalizio delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, cf. Giuseppe Magliozzi, Da 10 anni la Croce Rossa vanta tra i suoi un Santo, in «Vita Ospedaliera», LXIV, n. 11, novembre 2009, p. 12.

![]() [20] V’erano accolti orfanelli sia con scrofolosi, sia con rachitismo, che a quei tempi erano due diagnosi molto frequenti, ma dai confini incerti e racchiudenti quadri patologici disparati. L’Istituto di Ricovero fondato a Barcellona da Menni non solo fu il primo Ospedale Pediatrico della Spagna (fino allora i fanciulli venivano ricoverati nei reparti femminili se sotto i 12 anni d’età; e in quelli maschili dopo tale età), ma con la sua ampia casistica e grazie al valido corpo sanitario contribuì notevolmente a distinguere nell’ambito della scrofolosi i quadri patologici autenticamente tubercolari da quelli di altra natura, il più spesso sifilitici; e nell’ambito del rachitismo i quadri da carenza vitaminica da quelli in realtà di differente eziologia, per lo più tubercolare o eredoluetica. Altro grosso merito scientifico dell’Ospedale “San Juan de Dios” di Barcellona fu di avere, grazie al rigoroso impegno professionale dei Fatebenefratelli nell’osservanza dell’asepsi, consentito lo sviluppo della chirurgia ortopedica riparativa, altrove quasi mai applicata per il fondato timore di complicazioni infettive, non disponendosi allora di antibiotici per dominarle (cf. José Alvarez Sierra, Influencia de San Juan de Dios y su Orden en el progreso de la Medicina y la Cirugía, pp. 63-76 e pp. 109-119).

[20] V’erano accolti orfanelli sia con scrofolosi, sia con rachitismo, che a quei tempi erano due diagnosi molto frequenti, ma dai confini incerti e racchiudenti quadri patologici disparati. L’Istituto di Ricovero fondato a Barcellona da Menni non solo fu il primo Ospedale Pediatrico della Spagna (fino allora i fanciulli venivano ricoverati nei reparti femminili se sotto i 12 anni d’età; e in quelli maschili dopo tale età), ma con la sua ampia casistica e grazie al valido corpo sanitario contribuì notevolmente a distinguere nell’ambito della scrofolosi i quadri patologici autenticamente tubercolari da quelli di altra natura, il più spesso sifilitici; e nell’ambito del rachitismo i quadri da carenza vitaminica da quelli in realtà di differente eziologia, per lo più tubercolare o eredoluetica. Altro grosso merito scientifico dell’Ospedale “San Juan de Dios” di Barcellona fu di avere, grazie al rigoroso impegno professionale dei Fatebenefratelli nell’osservanza dell’asepsi, consentito lo sviluppo della chirurgia ortopedica riparativa, altrove quasi mai applicata per il fondato timore di complicazioni infettive, non disponendosi allora di antibiotici per dominarle (cf. José Alvarez Sierra, Influencia de San Juan de Dios y su Orden en el progreso de la Medicina y la Cirugía, pp. 63-76 e pp. 109-119).

![]() [21] Sorgeva nell’allora suburbio di Gracia, all’angolo tra la calle Rosellón e la calle Muntaner, nell’area oggi occupata dal Collegio “San Miguel”. Cf. Manuel Rodríguez García, Colegio «San Miguel»: Historia de un centenario (1898-1998), in «Madre y Maestra» (Madrid), CXXVIII, 385, marzo 1999, pp. 85-96.

[21] Sorgeva nell’allora suburbio di Gracia, all’angolo tra la calle Rosellón e la calle Muntaner, nell’area oggi occupata dal Collegio “San Miguel”. Cf. Manuel Rodríguez García, Colegio «San Miguel»: Historia de un centenario (1898-1998), in «Madre y Maestra» (Madrid), CXXVIII, 385, marzo 1999, pp. 85-96.

![]() [22] Cf. Giuseppe Magliozzi, San Benedetto Menni, in «Annali di Nostra Signora del S. Cuore» (Roma), CXXVII, 11, novembre 1999, pp. 4-6.

[22] Cf. Giuseppe Magliozzi, San Benedetto Menni, in «Annali di Nostra Signora del S. Cuore» (Roma), CXXVII, 11, novembre 1999, pp. 4-6.

![]() [23] Cf. C. Mapelli – G. Brockhusen, op. cit., vol. III, pp. 760-762. Menni sembra ignorare che il Concordato del 1851 tra Spagna e Santa Sede non elencava i Fatebenefratelli tra gli Istituti missionari riconosciuti dal Governo o forse egli confidava di far valere la parziale eccezione concessa ai Fatebenefratelli dalla legislazione eversiva del 1836.

[23] Cf. C. Mapelli – G. Brockhusen, op. cit., vol. III, pp. 760-762. Menni sembra ignorare che il Concordato del 1851 tra Spagna e Santa Sede non elencava i Fatebenefratelli tra gli Istituti missionari riconosciuti dal Governo o forse egli confidava di far valere la parziale eccezione concessa ai Fatebenefratelli dalla legislazione eversiva del 1836.

![]() [24] Anni dopo, rievocando quel drammatico episodio con le sue Suore, quando gli chiesero che cosa avesse provato trovandosi in acqua, rispose sorridendo: “Per prima cosa ringraziai Iddio che sa tirar fuori bene dal male, poiché mi ricordai delle molte volte che, disobbedendo a mia madre, marinai la scuola per andare a nuotare con i compagni” (cf. M. Martín, op. cit., vol. I, p. 60).

[24] Anni dopo, rievocando quel drammatico episodio con le sue Suore, quando gli chiesero che cosa avesse provato trovandosi in acqua, rispose sorridendo: “Per prima cosa ringraziai Iddio che sa tirar fuori bene dal male, poiché mi ricordai delle molte volte che, disobbedendo a mia madre, marinai la scuola per andare a nuotare con i compagni” (cf. M. Martín, op. cit., vol. I, p. 60).

![]() [25] Cf. J. Ciudad Gómez, El resurgir…cit., p. 120.

[25] Cf. J. Ciudad Gómez, El resurgir…cit., p. 120.

![]() [26] Cf. G. Magliozzi, Da volontario della Croce Rossa a Santo della carità ospedaliera, in «Il Melograno», I, 5, 24 ottobre 1999, p. 28.

[26] Cf. G. Magliozzi, Da volontario della Croce Rossa a Santo della carità ospedaliera, in «Il Melograno», I, 5, 24 ottobre 1999, p. 28.

![]() [27] Per la foto di uno di tali bracciali, usato da Menni e custodito nella Curia Generalizia delle sue Suore, cf. Giuseppe Magliozzi, San Benedetto Menni e l’Anno Internazionale del Volontariato, in «Vita Ospedaliera», LVI, 1, gennaio 2001, p. 17. Per la foto di un dipinto raffigurante Menni ed i suoi confratelli in azione sul fronte di guerra, recando bracciali e bandiera, cf. Giuseppe Magliozzi, San Benedetto Menni, Volontario della Croce Rossa, in «Vita Ospedaliera», LVI, 4, aprile 2001, p. 10.