Posted on Luglio 13th, 2009 di Angelo |

NATURA E CULTURA

ALL’ALBA DEL TERZO MILLENNIO

Paola Ricci Sindoni

Biografia

Paola Ricci Sindoni è professore ordinario di Filosofia morale nella facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Messina. E’ anche titolare della cattedra di Etica e grandi religioni nel corso della laurea specialistica. I suoi interessi di studio si sono orientati in prevalenza sulla filosofia tedesca del 900, sull’ebraismo moderno e contemporaneo, sul pensiero femminile, sulla mistica nelle grandi religioni.

Paola Ricci Sindoni è professore ordinario di Filosofia morale nella facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Messina. E’ anche titolare della cattedra di Etica e grandi religioni nel corso della laurea specialistica. I suoi interessi di studio si sono orientati in prevalenza sulla filosofia tedesca del 900, sull’ebraismo moderno e contemporaneo, sul pensiero femminile, sulla mistica nelle grandi religioni.

Ha pubblicato numerosi saggi in riviste italiane e straniere e partecipato come relatrice a vari convegni internazionali. Fra le sue opere: due studi su Jaspers, un volume su Rosenzweig, gli altri su Heschel, Hannah Arendt, Adrienne von Speyr. Fa parte del consiglio direttivo di vari organismi, come il Centro internazionale di fenomenologia, l’Associazione internazionale dei filosofi della religione, il CEGA ( Centro di Etica generale e applicata) dell’Università di Pavia. Già membro del Comitato nazionale di Bioetica.

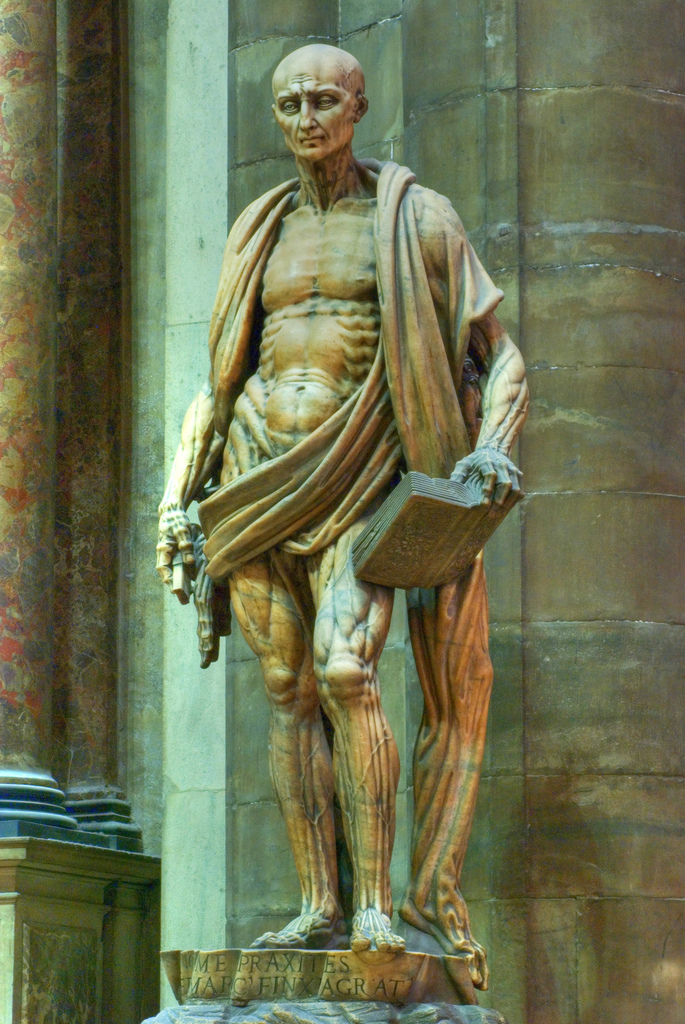

Attraversando un territorio così complesso e frastagliato entro il quale si intrecciano – a proposito del nesso necessario fra natura e cultura – questioni epistemologiche strategiche e ricadute antropologiche ed etiche, provo a partire da lontano, da un testo redatto intorno al III secolo d.C. Del Talmud babilonese, il Massekòt Hagigah (Trattato sull’offerta estiva).

In esso si coglie un sistema di pensiero, che può apparire ingenuo e primitivo a proposito della creazione dell’uomo espresso nella Sacra Scrittura, ma che invece pare situarsi sul terreno di confluenza delle questioni che andiamo trattando. Insomma, i versetti di Genesi sembrano indicare ai talmudisti che Adamo, lungi dall’essere il frutto di un atto creativo perfetto, rappresenti l’esito di una faticosa trattativa tra JHWH e i suoi angeli, niente affatto convinti della bontà di questa ulteriore invenzione creativa.

Alla fine si giunse ad un compromesso e così recita il testo talmudico:

“Sei cose sono dette sugli esseri umani: per tre sono come gli angeli officianti, per tre sono come bestie.

-

Per tre sono come gli angeli officianti: hanno cognizione come gli angeli officianti, hanno una andatura eretta come gli angeli officianti e parlano nella lingua santa come gli angeli officianti.

-

Per tre sono come le bestie: mangiano e bevono come le bestie, generano e si moltiplicano come le bestie ed evacuano come lebestie” 1.

In una successione di vincoli simbolici e di livelli di essere tra loro complementari, l’uomo creato vive la complessa paradossalità di essere “dato” al mondo nella coesistenza di elementi naturali e biologici che lo accomuna alle bestie, e di elementi culturali che lo apparenta agli angeli ( nella cognizione, nell’andatura, nel linguaggio), quasi fosse il risultato di una ibridazione, frutto scompensato e contraddittorio di dinamiche inconciliabili, che ne disegnano la sua sproporzionalità, la sua natura eccentrica che gli vieta la presa d’atto di una identità conclusa una volta per sempre.

La Kabbalah, successiva a questo testo ( XIV secolo), si spingerà oltre e, all’interno della sua complessa costruzione misterico-simbolica della creazione, dirà che l’uomo è stato creato troppo tardi e troppo presto in mezzo al tempo: troppo tardi rispetto alla tragica datità del mondo, rispetto ad un dramma che gli è anteriore e di cui sente cupamente l’urto, troppo presto sul finale di questo dramma che nessuno uomo può riscattare, se non proiettandosi nel futuro messianico( Sefer. Yesirah ).

Anche qui il fatto della creazione – la natura già data – sembra doversi intrecciare con quanto deve essere preparato dalla redenzione, evento lungo e drammatico mosso dal lungo lavoro rituale, dunque, culturale e storico.

Sin dall’inizio, dunque, e in modo assai stringente oggi, in un epoca ipertecnologizzata dove natura e cultura subiscono processi inquietanti di omologazione e di insana confusione, si è alla ricerca di un nuovo ordine simbolico, dunque dinamico e flessibile che colga la distinzione – pur così difficile da individuare – tra la variabilità culturale e la diversità naturale e, al contempo, non ne separi gli inevitabili intrecci, sotto pena di cadere o nella trappola del monismo epistemologico , o nella fossa del dualismo insanabile, oggi ambedue così di moda. Si deve perciò tentare il difficile compito di lavorare per un “ paradigma dell’intreccio”.

Un paradigma che cerchi di superare sia la logica conciliativa ( natura e cultura opposti ma volti ad una sintesi superiore) sia i processi riduttivi (natura e cultura imprigionati dentro un unico nucleo epistemico), così da saper valorizzare la loro mobile e differente presa sul mondo tramite una scansione intrecciata a rete, che ne giustifichi il loro dinamico passaggio dal piano epistemologico a quello antropologico, nelle sue necessarie declinazioni sul piano etico, giuridico e politico.

La grave questione che sta sullo sfondo è legata alla sconfinata fiducia che in Occidente viene data alla ragione teconoscientifica accettata in modo acritico, senza alcun residuo come l’unica forma di razionalità, che certo è la meno adatta a fornirci una qualche protezione nei riguardi dell’inumano che ci avvolge. E non solo, di solito è anche quella che, utilizzando di fronte alla natura forme metodiche di determinismo performativo, consente la progressiva scoperta di “stati di cose”, ma non quella di ulteriorità di senso. Siamo ancora a quanto Husserl indicava nella sua opera matura “ .

La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale”, quando individuava la pertinenza metodologica della scienza nella descrizione/spiegazione del come avvengano determinati collegamenti fenomenici, mentre ne indicava la fragilità, l’inconsistenza per le questioni relative al che cosa questi stessi collegamenti significhino nella realtà esistenziale degli uomini.

Un esempio: anche quando le neuroscienze siano in grado di stabilire un rapporto di causalità tra tutti gli stati neuronali e le emozioni ( come in parte già avviene), resterebbe sempre aperto il fronte sul che cosa sia quel principio dinamico che muove l’io in rapporto con se stessi e con gli altri. E’

qui che deve entrare in gioco il lavoro della cultura che è – una prima definizione introduttiva – quell’eredità cumulativa di costellazioni simboliche, che sono quelle strutture mentali flessibili e dinamiche in grado di elaborare le raffigurazioni, le interpretazioni della realtà.

La natura, dal canto suo, è il “già dato”, non certo inteso in senso statico e deterministico, ma tutto ciò che è in grado di generare di continuo ( natura da nascita), influenzata dall’esterno ( dalla cultura, insomma) ma che non è modificabile in profondità, almeno per ora, conservando al suo interno una qualche forma di intenzionalità, di finalismo, come la intendeva la filosofia greca.

Inevitabile, o meglio, necessario il loro incontro, che in modo esplicito Lévi-Strauss, già nel 1947 individuava nell’opera Le strutture elementari della parentela nella famiglia, quale luogo di legittimazione culturale del naturale incontro fra i due sessi, e cogliendo nella proibizione dell’incesto il punto di sutura fra natura e cultura: “ La proibizione dell’incesto possiede tanto l’universalità delle tendenze e degli istinti ( naturali), quanto il carattere coercitivo delle leggi e delle istituzioni”2.

Siamo già dentro il nostro tema, che andrò sviluppando nella sua configurazione epistemologica, cercando di individuare alcuni paradigmi, che sono l’uno all’altro alternativi e in grado di declinare differenti modelli di antropologia. Ne sviluppo tre:

-

Paradigma dualista ( natura e cultura sono due principi antagonisti e perseguono tracciati e scopi differenti, che vanno distinti).

-

Paradigma monista ( all’interno del quale si muovono due percorsi, quello della cultura che ingloba/genera/assorbe la natura e quello che, al contrario, della natura che divora la cultura).

-

Paradigma dell’intreccio, che intende superare sia il monismo che il dualismo tramite l’assunzione di un ordine simbolico in grado di far coesistere, nell’intreccio appunto, e natura e cultura.

Il paradigma dualista

L’opposizione di natura e cultura, teorizzata soprattutto tra Otto e Novecento, è interessata soprattutto a capire lo specifico del mondo umano a confronto con quello naturale, dove gli animali, ad esempio, dimostrano una struttura biologica assai più capace di adattamento nell’ambiente circostante, e al cui confronto l’uomo risulta essere deficitario.

Pur sviluppatosi all’interno delle scienze sociali, in particolare l’etnologia, ha ricevuto nei decenni una particolare declinazione proprio in ambito epistemologico, offrendo alla filosofia numerosi spunti di riflessione in merito alla questione del metodo, o meglio, dei metodi. La natura, intesa come l’insieme dei fattori fisici, chimici, biologici che rendono possibile la vita, sembra richiedere infatti una attrezzatura metodologica e teorica assai differente da quel variegato mondo delle credenze, dei costumi, dell’arte, della morale che veniva chiamata cultura.

Pur convivendo di fatto all’interno del medesimo contesto umano, natura e cultura intesero perseguire vie differenti, oppositive o, comunque, indipendenti, raffigurando due ambiti diversi del sapere: quello dell’oggetto, scientificamente analizzato secondo categorie proprie, e quello del soggetto, chiamate a dar conto della complessità della sfera soggettiva a cui si poteva accedere attraverso metodologie empatico-comprensive. Valga per tutte come esempio la classica distinzione suggerita da W.Dilthey tra scienze della natura e scienze dello spirito: le prime rette dalla metodica della spiegazione, alla ricerca dei nessi causali che presiedono ai fenomeni naturali, le seconde

giustificate dal metodo della comprensione, più idonea a penetrare sia gli eventi psicologici individuali sia i fenomeni storico-sociali.3 Il cosiddetto “conflitto metodologico” attraversò il pensiero tedesco a cavallo tra 800 e 900, ed è su questo humus teorico – basti pensare a Max Weber – che presero avvio le scienze sociali, la sociologia comprensiva, la psicologia, l’etnologia e la psichiatria.

E’ all’interno di questa disciplina scientifica che ai primi del XX secolo ci si rese conto delle determinazioni biochimiche e sistemiche delle malattie mentali, cosicchè fu il cervello stesso, luogo di sedimentazione dei deficit naturali, indipendenti ( così si pensava ) da influenze culturali, a scatenare la ricerca medica, convinta che le malattie mentali dovessero essere aggredite solo attraverso gli strumenti esplicativi della biologia, dell’istologia, della chimica farmacologia.

L’assunto di Griesinger ( 1845): “le malattie mentali sono malattie del cervello” diventò la celebrazione dell’incondizionato dualismo metodologico, dal momento che intese separare nettamente il sapere della psichiatria organicista dalla nascente psicopatologia, destinata ad utilizzare mezzi propri per chiarire, non spiegare, le traduzioni soggettive dei disturbi psichici4.

Più complessa e articolata, ma anch’essa dualistica è la posizione di Goethe, studioso naturalista, oltre che grande letterato: “Comunicare l’un l’altro, scambiarsi informazione è natura; tener conto, interpretandole, queste informazioni è cultura”5: due differenti ambiti di indagine destinati a percorrere, in una sorta di binari paralleli che non si incontrano mai, sfere del sapere che non solo distinguono, ma di fatto separano il mondo dell’oggetto da quello del soggetto, la materia e lo spirito, gli animali dall’uomo.

Anche la nascita e lo sviluppo dell’antropologia culturale, come di alcuni settori della psicologia sperimentale sembrano attraversate da questo dualismo che, a quanto sembra, non è soltanto una postazione storiografica ormai superata. Nonostante si continui a ripetere che questo paradigma, compiuta ormai la sua parabola, è inapplicabile oggi sul piano epistemologico, sembra al contrario ripresentarsi sottotraccia come “visione del mondo”, come dimensione culturale presente nei singoli ricercatori.

Valga come esempio un documento del Comitato Nazionale di Bioetica approvato il 14 dicembre 2001 intitolato “Scopi, rischi e limiti della medicina” che rappresenta un esempio chiaro di dualismo epistemologico, segnato dalla convinzione del primato della ricerca scientifica su quella culturale e soggettiva che poco a che fare con la scienza medica. Eppure le malattie funzionali, oggi in aumento, sono la cifra emblematica della medicalizzazione dei problemi esistenziali, dunque della necessità di individuare una qualche zona di confluenza tra natura e cultura, oltre il dualismo che appare nella pratica medica ormai improponibile. Anche durante il dibattito all’interno del

Comitato nazionale di Bioetica sull’opportunità o meno di inserire le medicine cosiddette alternative ( agopuntura, omeopatia ecc.) accanto alla farmacologia tradizionale, c’è stato di recente un attacco durissimo a alle cure alternative, ritenute frutto di culture diverse da quella occidentale e, per questo, non omologabili con gli assunti epistemologici della medicina occidentale. Spia inquietante di tanta prassi scientifica che, in nome della validità naturalistica della ricerca, intende coltivare i propri obiettivi scientifici, salvo poi affidare acriticamente ai politici, ai bioeticisti, ai giuristi il “materiale” del proprio lavoro. Da un lato la scienza, libera da qualsiasi presupposto, dall’altra la cultura con le sue infinite costellazioni simboliche: segnale di un sapere che si stacca dalla vita, perdendo i contorni della dimensione umana del conoscere.

Sul piano dei costumi sociali – qui solo l’accenno – il paradigma dualista intende stabilire una netta separazione fra l’ordine descrittivo – i fatti – e l’ordine normativo – i valori – stabilendo necessariamente una irriducibilità dei valori ai fatti e dei fatti ai valori.

Il paradigma monista

Utilizzando una metafora proposta da Bauman6, pur adoperata da lui in altro contesto, si può dire che il paradigma dualista evoca il modello dell’uomo “guardiacaccia”, mentre quello monista rimanda alla figura del “giardiniere”. Il guardiacaccia infatti è l’uomo che sta in difensiva, messo a tutela del bosco, del parco naturale, all’interno del quale non agisce se non per difendere gli animali dai bracconieri, e la natura dai piromani di turno.

Il guardiacaccia sa sempre quello che deve fare, perché suo compito non è quello di intervenire sul territorio, ma di salvaguardarlo dai nemici esterni. Il giardiniere è convinto, al contrario, che sia possibile e necessario stabilire un contatto, un rapporto tra la natura ( che non è così autosufficiente come pensa il guardiacaccia) e la sua cultura che egli utilizza per trasformare il territorio mediante un intervento massiccio, per certi versi invasivo, tanto da cambiarne totalmente l’aspetto.

Il suo lavoro è costante e attivo, mobilitato sia a salvaguardare il terreno naturale dagli agenti esterni ( gli insetti, il troppo sole o la grandine), sia da quelli interni ( le erbe infestanti o le malattie delle piante), così da coltivare ( cultura da colère) il giardino, emblema e figura originaria dell’unità tra natura e cultura.

L’efficacia della metafora non finisce qui, dal momento che il giardiniere, mai pago di quel suo “artefatto naturale” che è diventato il giardino, può continuare a manipolarne l’originaria struttura con complicati innesti, con manipolazioni fisico-chimiche, biotecnologiche, come gli OGM, dando alla sua opera un carattere di perfezione estetica, assai differente e lontana dal seme naturale, quello originario da cui si era partiti.

Si è prodotta certamente una unità tra natura e cultura, ma nel senso di una cultura che ha, come dire, divorato la natura, generandola in modo diverso, secondo procedure proprie, intervenendo su di essa radicalmente. Ha ragione in tal senso Bruno Latour, l’intellettuale francese che ama buttarsi a capofitto nelle polemiche, che questa idea di natura possiede sostanzialmente una valenza politica, così che si tratta di individuare i nodi teorici e pratici che, ad esempio, stanno alla base delle crisi ecologiche ( degrado ambientale, effetto serra ecc..).

La natura, insomma, non è tout court “natura”, ma secondo la definizione di Latour , “la natura è una amalgama di politica greca, di cartesianesimo francese e di parchi americani”7. In un recente congresso internazionale svoltosi a Roma, il pensatore francese è intervenuto nel cosiddetto “caso Sokal”, il fisico americano che ha attaccato gli umanisti che si lasciano tentare dallo “scientismo” ( riproponendo il dualismo di cui si è parlato prima), parlando al contrario di “un sano e democratico monismo epistemologico”, che in altre parole è l’enfasi della multidisciplinarietà pilotata politicamente.

Contro ogni forma di antinomia tra natura e cultura – si è detto in questo convegno 8- bisogna rinunciare all’idea che la natura sia qualcosa che si presenta spontaneamente al nostro sguardo, ma è qualcosa che da sempre viene prodotto e manipolato dalla politica, cosicché ogni prerogativa della natura e ogni sua funzione dipendono dalla volontà politica di limitare, riformare, semplificare, illuminare la vita pubblica.

Dalla natura, intesa come spazio fisico, alla natura intesa come “carne” dell’uomo il passo è breve.

Questo lo scenario che sta sullo sfondo delle strategie culturali dominanti in questi ultimi anni intorno, ad esempio, al tema delle “gender theories”. Un tempo considerato il terreno di coltura del femminismo, si è da qualche tempo orientato politicamente a trasformare la cultura e i comportamenti sessuali, espressi in numerosi documenti dell’ONU e dell’UE, dove si punta non più a promuovere la “naturale” parità uomo/donna ( sorretta dalla convinzione dell’uguaglianza/differenza dei due sessi), ma ad inserire e promuovere modelli culturali in cui presentare il concetto di identicità dei gusti e delle inclinazioni fra maschi e femmine, posto al servizio di una ridefinizione “neutra” ( non sessualmente differenziata) della natura umana.

La differenza uomo – donna, lungi dall’essere un “dato naturale” – così si dice – assume un significato storico e socio-culturale: mentre il “sesso” indica una immutabilità costante nel tempo e nello spazio, il “genere” è l’insieme di quelle caratteristiche, di quei comportamenti culturali sorti come esigenza della vita sociale, sempre più esposta alla fluidità e la cambiamento della propria identità, a cui deve partecipare l’avventura del genere, cifra emblematica dell’autodeterminazione individuale, a prescindere dal dato naturale della propria sessualità. Le recenti leggi regionale della Toscana e dell’Emilia Romagna in tema di libertà di scelta nell’orientamento identitario sono la prova esplicita di questo nuovo paradigma che intende sottolineare come la differenza dei sessi non ha valore oggettivo, ma si presta necessariamente ad una scelta soggettiva .

Anche in questo caso è la cultura che assorbe / ingoia la natura tramite una operazione egemonica e culturale che auspica il pansessualismo senza ostacoli e la sostituzione dell’eterosessualità in forma autonome e libere di uguaglianza indifferenziata – etero o omo che sia -. Questa teorizzazioni sono anche alimentate dagli scenari aperti dalla scienza, relativi ai possibili interventi manipolativi sul corpo: si pensi all’interscambiabilità fisica tra uomo e donna ( l’utero della donna considerato tecnicamente equivalente all’addome dell’uomo, capace di ospitare un utero artificiale)9.

Non sono ipotesi immaginarie, ma segnali inquietanti che tendono a vanificare la differenza tra i sessi nell’esaltazione dell’autonomia del soggetto capace di scegliere di volta in volta indifferentemente, guidato solo dalle logiche individuali del desiderio, la propria identità sessuale, nell’attesa – questa sì che appare immaginaria – del corpo androgino asessuato, simbolo

dell’onnipotenza della cultura di fronte all’ordine debole e minaccioso della natura.

Questo non è solo lo scenario del “post – umano” teorizzato dal famoso “manifesto cyborg” di Donna Harawey10, ma anche del “transumano”, quel movimento libertario, radicale, formato da scienziati, giuristi, filosofi, attivisti dei diritti civili, che intende preparare l’opinione pubblica all’ormai inevitabile applicazione nell’uomo di tecniche capaci di modificare le caratteristiche

naturali che di solito associamo all’umanità. La World Transhumanist Association (fondata nel 1998) ha oggi un numero impressionante di aderenti e in un recente congresso mondiale ( Chicago, maggio 2007) ha esplicitato uno degli scopi di questo indirizzo di pensiero: la progettazione della felicità attraverso “il miglioramento del benessere emozionale” per “una gioia perpetua” indotta chimicamente da droghe, in grado di produrre “livelli di benessere estatico”, che vanno “oltre il limite dell’esperienza umana” 11. Questa “chimica dell’estasi” non è tanto –come si può pensareuna moda americana alla “New Age”, ma una rigorosa disciplina accademica e una matura scienza applicata, come sostiene Richard Dawkins, convinto che la specie umana deve e può autotrascendersi come specie vivente, ora che i segreti del genoma sono a portata di mano, ora che elettronica, nanotecnologie, ingegneria genetica possono di fatto “guidare l’evoluzione umana”.

L’unico ostacolo – si dice- è l’etica, figlia del monoteismo, accusato di tecnofobia per la sua critica a questa transumanista “liberta morfologica”, il diritto cioè a modificare il proprio corpo, come il diritto a cambiare sesso per i motivi più disparati.

Se questi esempi appaiono eccessivi e un poco terroristici, può vedersi un fenomeno di costume assai diffuso anche fra noi, legato all’ossessione della bellezza fisica, delle cure estetiche, dei centri di benessere, della chirurgia plastica, pronta a modificare i difetti erogati dalla natura maligna, e restituire al volto – femminile ma anche maschile – i tratti eterei di una bellezza artificiale.

Come se la bellezza, più che perdere peso, non fosse saper far perdere peso alle cose, vincere la gravità, la dittatura dei bisogni, come dice Agnes Heller12. Il corpo femminile anoressico, eco inquietante del sogno di androginizzarsi, del bisogno ossessivo di uniformarsi grazie al fideismo acritico verso modelli culturali dominanti ( con grandi interessi finanziari alle spalle), è un ulteriore segnale di una natura riassorbita dalla cultura, riattivando disegni ideologici che sembravano ormai tramontati.

E’ necessario comunque accennare almeno all’altra faccia del problema, rappresentata da una vastissima corrente di pensiero, soprattutto scientifico, volto a definire un percorso inverso, pur mosso dalla medesima pretesa monista. Viene qui in mente la classica cadenza dialettica hegeliana, quella che prepara e gestisce l’operazione della sintesi.” Tutto ciò che è razionale è reale, e tutto ciò che è reale è razionale”, che potremmo tradurre così: “ Tutto ciò che è culturale è naturale ( lo abbiamo visto prima) e, al contempo, tutto ciò che è naturale, è culturale ( lo vediamo ora).

L’esigenza epistemologica di raggiungere una unità sintetica esige questo movimento dialettico di tipo conciliativo che punta ad una rovinosa reductio ad unum, che priva sia la natura che la cultura delle loro rispettive diverse intenzionalità.

“Si può naturalizzare la cultura?” E’ il titolo di una tavola rotonda a cui ho partecipato qualche mese fa’. La risposta quasi unanime è stata positiva, perché formulata dai cultori delle scienze cognitive, che è l’espressione filosofica delle neuroscienze. Evoluzionismo da un lato, e positivismo logico dall’altro spingono non tanto alla correlazione tra mente e cervello, tra fatti cognitivi e fatti del mondo, ma ad una loro acritica identificazione.

Naturalizzare la cultura significa dunque fare del naturalismo la base di una scienza naturale dello spirito. A sostegno di questa impresa, giustificata dalle continue scoperte di localizzazioni neuro-cerebrali, là dove si collocano le emozioni, la memoria, la sede del linguaggio, persino il luogo ove si pensa aver scoperto il gene di Dio (come sostengono alcuni neuroteologi)13, si cerca di illustrare le “modificazioni sostanziali” subite dall’attività del cervello in ordine alle cosiddette “esperienze picco”, come la preghiera, così da dedurre i vissuti soggettivi dalla loro registrazione oggettiva dentro alcune zone neuro limbiche, dove il cervello subisce alcune temporanee modificazioni.

Questa impresa cognitiva, che si prefigge di giustificare naturalisticamente ogni evento della cultura, tenta in tal modo di assolutizzare il proprio modello di conoscenza oggettivo e transculturale, estendendo tale metodo di indagine anche dentro le questioni della coscienza e dell’intero cosmo del soggettivo.

E’ il lavoro svolto da Jane Illes, che ha coniato il termine “neuroetica” per indicare quell’insieme universale di risposte biologiche, connaturate al nostro cervello, capaci di risolvere ogni domanda di natura etica14 .Per nulla scossi dall’inevitabile accusa di riduzionismo metodologico ed ontologico, i cognitivisti continuano ad allevare schiere di allievi nelle nostre università, convinti che non è necessario distinguere tra ciò che la scienza non può scoprire e ciò che la scienze scopre come inesistente.

Dimenticando che la scienza moderna con Galileo è fondata sulla demarcazione tra le qualità primarie ( oggettive e misurabili) e qualità secondarie ( soggettive e qualitative), sono alla ricerca di nuovi strumenti linguistici per rinominare, ad esempio, la cultura vista come un insieme di comportamenti decisi dall’evoluzione neuronali ed ontogenetica, in grado di accomunare gli animali umani e gli animali non umani15. Con una calcolata strategia di oltrepassamento si sostiene da un lato che le esperienze soggettive non fanno parte della scienza, e dall’altro che, non essendo oggetto della scienza, non esistono se non nella confusa pluralità dell’esperienza mai verificabile.

Da qui l’inevitabile scivolamento dal piano epistemologico a quello ontologico con eclatanti forme di riduzionismo, che ad esempio hanno fatto dire polemicamente a Steven Pinker che” se ai miei geni non piace quello che faccio, possono buttarsi a mare”, che riecheggia l’altra memorabile battuta critica di Peter Meehl: “Eppure, nessun neurone di Eisenhower era repubblicano”.

Al di là delle questioni teoriche che si aprono sui limiti dell’evoluzionismo (dibattito accesissimo, ancora in fieri, mosso anche dalla questione del cosiddetto “disegno intelligente”) resta inquietante, ma anche illuminante, la considerazione critica, espressa dal filosofo Hilary Putnam secondo cui “il naturalismo ha paura del normativo” con tutto quanto questo può incidere sul piano antropologico, etico e sociale.

Riprendendo la questione sui possibili nessi tra fatto e valore, il paradigma monista tende ad appiattire il valore al fatto (ciò che esiste di fatto dal punto di vista genetico è valore) o, ancora, ciò che è “fatto” va validato socialmente e giuridicamente.

Dopo questi rapidi cenni, non rimane che osservare come anche questo paradigma monista -sia quello che ha mirato ad una culturalizzazione della natura ( con i suoi difficili esiti in ambito politico), sia quello che ha puntato alla naturalizzazione della cultura (con i suoi inquietanti riflessi sul piano etico e giuridico), ha dimostrato la sua insufficiente messa a fuoco del nesso natura – cultura, che ha bisogno di una prospettiva aperta e dinamica, al di là delle tentazioni assolutizzante che finiscono per mortificare ed annullarne le potenzialità epistemiche ed antropologiche.

Il paradigma dell’intreccio Una possibile via d’uscita dalle strettoie delle soluzioni dualiste e moniste può essere disegnato attraverso il paradigma dell’intreccio, detto così perché intende salvaguardare sia le dinamiche aperte dalla natura ( ancora disponibile all’evoluzione, o che venga intesa deterministicamente, o colta come fatto casuale o, ancora, come frutto di un disegno intelligente), sia alle spinte della cultura (interpretata in senso più ampio dal mero modello comportamentista) e vista, al contrario, come orientamento nel mondo, che decide (o aiuta a decidere) dove e con chi dobbiamo procedere, tramite quell’irraggiamento simbolico che soprattutto il linguaggio e il corpo bisessuato elaborano per configurare la realtà.

Dire intreccio – siamo già dentro l’ordine simbolico – vuole dire rispettare l’autonomia delle singole filature, come quando si prendono separatamente fili rossi e fili bianchi per intrecciarli e farne, ad esempio, una cintura. Ogni singola filatura – natura o cultura che sia – conserva con l’autonomia (epistemica) una certa qualità relazionale che le consente di insinuarsi nella trama, per formare una cosa diversa da quella originaria. In tal modo non si scarta una filatura o un’altra, e neppure le si confondono insieme con delle motivazioni, le più volte di ordine strumentale e ideologico.

Queste tensioni entrano certamente in gioco, come si evince dal nostro contesto sociale pressato dalle egemonie ideologiche in atto, ma dovrebbero modularsi, così da neutralizzarle, dentro la pratica di quest’intreccio, sotto pena di smarrirne la loro reciproca intenzionalità. Se, ad esempio (occorre ripeterlo) le leggi della natura sembrano percorrere vie diverse dalle leggi

della cultura, quasi che la norma giuridica e politica abbia il compito di rimetterle in perfetta sincronia, potrebbe accadere che, più che badare al loro intreccio dinamico e aperto, si finisca con lo scegliere una delle due, per piegare o l’una o l’altra alle proprie regole.

Né di contro bisogna pensare che la natura, dopo la rivoluzione scientifica avviata nella modernità, abbia perduto il suo valore normativo16, né supporre che la cultura attraversi la storia vestendo i panni neutrali,sprovvisti di criteri valoriali. Non si tratta di perseguire una forzata conciliazione – i due ordini sono diversi e si rischia di annullare le potenzialità dell’una e dell’altra parte- , ma di mantenere natura e cultura all’interno di una dialettica aperta, una “iperdialettica”, che non accetti alcun tipo di soluzione conciliativa che finirebbe con il sopprimere un filamento o un altro.

Un primo passo per abitare dentro l’intreccio, capace di neutralizzare le spinte totalitarie di tipo ideologico, può essere quello di accogliere un altro filamento, in grado di rendere più denso l’intreccio: è l’accettazione del limite, come correttivo epistemologico e come terapia antropologica. Si può fare qui riferimento, ad esempio, a quanto una etnologa francese Francoise Hèritier indica come possibile indicazione metodologica17: ogni cultura che guarda alla natura deve infatti distinguere fra il possibile ( l’ampio orizzonte della natura) e il pensabile ( che rappresenta l’aspetto prescrittivo della cultura).

Il pensabile non indica ciò che ciascuno può pensare, nel senso della riflessione o dell’elaborazione concettuale, ma è l’insieme degli atti che ogni membro di una cultura, di una società, di una religione accetta, in quanto rispettosi dei suoi fondamenti, che coglie insomma come conforme, adatto all’esistenza personale e sociale.

Il possibile, invece, è un insieme molto più vasto: è ad esempio possibile distruggere le case degli altri, dar fuoco ad intere foreste, derubare e martirizzare i deboli, utilizzare l’eugenetica per finalità razziste o, in senso non meno drammatico- sterilizzare milioni di cinesi, tutti atti certamente possibili, ma che non sono pensabili. Il limite tra possibile e pensabile è fissato dai divieti sociali o da una più crescente maturazione umana in vista di un consapevole accoglimento della vita: si può infrangerli, ma ciò potrebbe comportare la fine della società e della vita stessa.

Il campo del possibile non è solo l’ambito – fisso una volta per tutte- dei divieti, ma quello dell’accettazione del limite, in base al quale rendere pensabile il limite del possibile e, viceversa, rendere possibile il limite del pensabile. Qui sta l’intreccio difficile e delicato, perché richiede che tutti i filamenti dell’intreccio, nel rispetto uno dell’altro, mantengano alta la loro capacità di apertura dinamica nell’accoglimento reciproco del limite, che non significa sempre restrizione e perdita, ma anche accordo tra la materia delle cose (natura) e la materia delle parole (cultura).

Accordo non significa adeguazione, appiattimento, ma movimento dinamico in grado di riorientarci dentro un possibile senso del mondo, sia che lo si voglia guardare metafisicamente, sia che lo si veda esposto ad una incessante rielaborazione ermeneutica, sia che lo si accolga come sacramento di Dio, sia lo si intenda nella sua esclusiva interazione con la scienza. Accordo significa piuttosto esigenza imprescindibile di dare risposta ai tanti nomi, di cui l’uomo intero e parola.

Un poco come capita agli accordi nella musica dodecafonica di SchOEnberg? dove, abbandonata l’armonia come base strutturale della creazione musicale, disarticolata la gamma classica delle scale e dei toni, si punta, come dire, ad una coerenza di suoni disarmonici, dal momento che la dodecafonia è nella sua essenza dialettica: i dodici suoni di base raggiungono la globalità tonale

solo per effetto del movimento simultaneo e contraddittorio dello slancio e della regressione delle note.

Là dove l’infrastruttura matematica si accompagna, senza annullarla mai, alla creatività tutta soggettiva dell’artista che la interpreta. Un altro modo per dire che la dialettica dei contrari, lungi dal doversi necessariamente sintetizzarsi o strutturarsi secondo la modalità dell’ “aut-aut”, si declina secondo l’ordine dell’ “et-et”, che è il modo corretto di salvare il “fatto” e di declinare a suo fianco

il valore. Ancora una volta e natura e cultura.

Forse tutto ciò che concerne l’uomo e la sua umanità va trovato oltre, la dove gli accordi e le armonie – sempre in fieri – sono ancora nascosti nel segreto dell’universo, raccolti nell’ineffabilità del Nome del Santo ( come dicono i kabbalisti), o nella stupefacente avventura umano-divina del Figlio di Dio. Ciò non significa abbandono del lavoro del pensiero che può raccogliere segrete

assonanze, là dove mondi diversi nemmeno sembrano toccarsi. Ne è un esempio una recente scoperta compiuta da scienziati vulcanologi sull’Etna. Calate nella voragine del cratere centrale alcune sonde, capaci di rilevazioni scientifiche relative alla presenza di particolari combinazione biochimiche, esse hanno rivelato un rumore sordo e particolarissimo, inudibile e intraducibile all’interno delle nostre onde magnetiche, e successivamente decodificato tramite strumenti scientifici sofisticati.

Ebbene, quel sordo rumore si è riconvertito in un suono articolato ed armonico, quasi un coro a più voci, che ha richiamato l’armonia classica delle sinfonie corali di Beethoveen. La scienza, in questo caso, a servizio di una natura misteriosa in un gioco di intrecci, che sembrano alludere alla presenza

di ordini simbolici ancora impensati.

Note

1 G.Busi – E.Lowenthal (a cura di), Mistica ebraica. Testi della tradizione segreta del giudaismo dal III al XVIII secolo, Einaudi, Torino 2006, p.28.

2 C. Levi –Strauss, Le strutture elementari della parentela, Feltrinelli, Milano 2003, p. 49.

3 W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito. Ricerca di una fondazione per lo studio della società e della storia, a cura di G.A. De Toni, La Nuova Italia, Firenze 1974.

4 K. Jaspers, Psicopatologia generale, a cura di R. Priori, Il Pensiero Scientifico, Roma 1964.

5 J.W. Goethe, La dottrina dei colori, a cura di R. Troncon, Il Saggiatore, Milano 1979.

6 Z. Bauman, La decadenza degli intellettuali. Da legislatori a interpreti, Bollati Boringhieri, Torino 1992, pp. 65-83.

7 B. Latour – P. Gagliardi (edd.), Les atmosphères de la politique, Les Empêcheurs, Paris 2006.

8 – “ Natura, coltura, cultura”, Congresso internazionale, Roma 2Tor Vergata, maggio 2007.

9 A. Nucci, La donna a una dimensione. Femminismo antagonista ed egemonia culturale, Marietti 1820, Genova – Milano 2006.

10 D. Harawey, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano 1995.

11 Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford 1976.

12 A. Heller, Filosofia morale, Il Mulino, Bologna 1997.

13 A. Newberg, Dio nel cervello, Mondadori, Milano 2002.

14 J. Illes, Neuroethics, Stanford School of Medicine, Norfolk 2003

15 B. Chiarelli, Dalla natura alla cultura. Principi di antropologia biologica e culturale. Evoluzione e origine dell’uomo, Piccin, Padova 2003.

16 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 310, LEV, Città del Vaticano 1992.

17 F. Hèritier, Masculin/ feminin, vol 2: Dissoudre la hièrarchie, Odile Jacob, Paris 2002.

18 Sull’orizzonte di pensiero scaturito dalla musica dodecafonica cfr. A. Neher, Faust e il Golem.

Relazione di Paola Ricci Sindoni al Convegno Cei su “Università, laboratorio culturale”

Novembre 21st, 2008 by

Novembre 21st, 2008 by  Giampaolo Azzoni

Giampaolo Azzoni

“Il compito esaltante e drammatico delle facoltà umanistiche è quello di rimettere in moto la passione del pensare, generando il desiderio di senso, l’aspirazione alla verità, il coraggio di decidere”.

Lo ha detto Paola Ricci Sindoni, docente di Filosofia morale all’Università di Messina, durante il Convegno Cei su “Università, laboratorio culturale”, in corso a Roma fino al 23 novembre.

“Sia che si tratti di letteratura o di storia, di arte o di filosofia, di scienze umane o di economia – ha fatto notare la relatrice – queste discipline producono un sapere che è in primo luogo densificazione della memoria della civiltà che le ha generate, memoria che non è solo il guardare all’indietro per trarne indicazioni per il presente, ma è anche ritrovarsi vivi e capaci di accettare con gratitudine ciò che si è, figli di una tradizione”.

Un patrimonio, questo, che per Ricci Sindoni rischia oggi di essere messo in discussione dalla “perduta unità del sapere”, tipica del mondo post-moderno.

Nella pratica universitaria, ciò comporta il “prendere atto che il moltiplicarsi delle scienze sperimentali e l’accrescersi di metodiche diversificate a fronte di una conoscenza – umanistica o scientifica – sempre più vasta, hanno necessariamente imposto una specializzazione del sapere, che ha finito con il frantumare la coerenza unitaria del pensiero, sempre più ostaggio di competenze segmentate”.

Paola Ricci

Professore ordinario di Filosofia Morale – SSD M-FIL/03

Facoltà di Lettere e Filosofia

Paola Ricci è professore ordinario di filosofia morale nella facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Messina, dove insegna anche Etica e grandi religioni nella Laurea specialistica. E’ Direttore del Master in “Counseling e pratica filosofica” del medesimo Ateneo.

E’ direttore del Dipartimento di “ Storia e scienze umane.”

I suoi interessi di studio si sono orientati in prevalenza sulla filosofia tedesca del 900, sull’ebraismo moderno e contemporaneo, sul pensiero femminile, sulla mistica nelle grandi religioni.

Ha pubblicato numerosi saggi in riviste italiane e straniere e partecipato come relatrice a vari convegni internazionali. Fra le sue opere: due volumi su Jaspers, uno su Rosenzweig, un altro su Heschel, su Hannah Arendt, su Adrienne von Speyr, sull’ ”etica della consegna” e sul profetismo biblico. Fa parte del consiglio direttivo di vari organismi, come il Centro internazionale di fenomenologia , l’Associazione internazionale dei filosofi della religione e il CEGA ( Centro studi di Etica generale e applicata presso il Collegio Borromeo dell’Università di Pavia). E’ stata componente del Comitato nazionale di Bioetica. Fa parte della redazione di varie riviste filosofiche nazionali e internazionali. E’ giornalista pubblicista iscritta all’Albo nazionale e da qualche anno editorialista di “Avvenire” e di questa testata è membro del Consiglio di Amministrazione. Collabora anche ad altre testate e riviste nazionali. Da anni è chiamata a tenere conferenze su temi filosofici e culturali legati a questioni antropologiche, sociali e politiche.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

PAOLA RICCI

Facoltà di Lettere e Filosofia- Università di Messina

- La lettura cifrata nella problematica di K.Jaspers, Quaderni dell’Istituto di Scienze Filosofiche, Facoltà di Magistero, Arezzo 1972.

- Realtà politica e riflessione filosofica nel pensiero di K.Jaspers ,in < La Nuova Critica >, 1973, IX/XXXIV, pp.57- 81.

- recensione a K.JASPERS, Ragione ed esistenza, in < Proteus >10/1973, pp.120- 126.

- recensione a G.PENZO,Essere e Dio in Karl Jaspers, in < La Nuova Critica >, 1973, IX/XXXIII, pp.94- 95.

- recensione a S.GIVONE, La storia della filosofia secondo Kant, in < Filosofia >, 1976, XXVII/1, pp.130- 133.

- Teleology and philosophical Historiography: Husserl and Jaspers, in “ Analecta Husserliana “, vol.IX, Reidel Publ. Company, Dordrecht 1979, pp.281-299.

- Nuove prospettive nella storiografia filosofica di Jaspers, XXV Congresso Nazionale di Filosofia, ( Pavia 1975), Roma 198°, pp.39-46.

- I confini del conoscere. Jaspers dalla psichiatria alla filosofia, Giannini, Napoli 1980.

- recensione a A.ALES BELLO, Husserl e le scienze, in < Teoresi > XXXVI/1981, pp.139-143.

- recensione a B.CALLIERI, Quando vince l’ombra. Saggio di psicopatologia teoretica, in < Il Contributo >, VI/1982, pp.117-119.

- Un aspetto dell’antropologia di Kant: la patologia dell’animo ( gemut ), Atti del convegno: “ Per il centenario della Critica della Ragion pura “, Messina 1982, pp.419-440.

- Sul nesso Verstehen- Erklaren nella psicopatologia jaspersiana, in Karl Jaspers . Filosofia – Scienza – Teologia, a cura di G.Penzo, Morcelliana, Brescia 1983, pp.159-169.

- Utopia e ideologia nella psichiatria contemporanea, Atti del convegno “ L’Utopia “, Messina 1984, pp.339-408.

- Fenomenologia della presenza e naturalismo psicanalitico, in < Rivista d’ Europa >, ottobre 1984, pp.33-55.

- Arte e alienazione. Estetica e patografia in Jaspers, Giannini, Napoli 1984.

- Sul concetto di < bellezza aderente >: Pareyson legge Kant, in < Bollettino della Società Filosofica, 126/1985, pp.59-64.

- Innocenza e pericolosità del filosofare, in < Bollettino della Società Filosofica >, 126/1985, pp. 59-64.

- recensione a A.GARULLI, Itinerari di filosofia ermeneutica, in < Studium >, 81/4, pp.549-551.

- recensione a O.ROSSI, Introduzione alla filosofia di P.Ricoeur, in < Studium > 81/1986, pp.62-74.

- Vindicating personal existence in Psychiatry, in < Phenomenological Inquiry > , 10/1986, pp.62-74.

- F.Rosenzweig: dal mito del Tutto al mio dell’eterno, in AA.VV., La filosofia tra tecnica e mito, Assisi 1987, pp. 512-517.

- L’idea di natura nell’ebraismo contemporaneo, in < Studium >, 4/4, 1987, pp.759-762.

- Sul Cantico dei Cantici , il sacro e la sua fenomenologia, in < Segni e Comprensione >, 3, II/1988, pp.46-60.

- E.Levinas e il volto ebraico della filosofia, in Crisi della ragione e prospettive della filosofia, ESI, Napoli 1988, pp.149-159.

- Sulla intraducibilità della poesia. Note sul “ Goethe “ di B.Croce, in Itinerari dell’idealismo italiano, Giannini, Napoli 1989, pp.151-169.

- Jaspers e l’idea di una filosofia universale: etica e avvenire dell’umanità, in Karl Jaspers. Esistenza e trascendenza, , Assisi 1989, pp.121-142.

- recensione a M.SIGNORE ( a cura di ), E.Husserl. La < Crisi delle scienze europee e la responsabilità storica >, in < Studium > 1/1986, pp.273-275.

- recensione a G.PENZO ( a cura di ), K.Jaspers e la critica , in < Studium > 2/1988, pp.473-475.

- recensione a W.BENIAMIN- G.SCHOLEM, Teologia e utopia, in < Studium > 3/1988, pp.473-475.

- Prigioniero di Dio. Franz Rosenzweig ( 1886 – 1929 ), Studium, Roma 1989.

- Dialogo e profezia nell’ebraismo, in La filosofia del dialogo, Assisi 1990, pp.85-131.

- Filosofia e dialogo. Da Buber a Levinas, in “ Bollettino della SFI “, 139/1990, pp.71-73.

- Sulle tracce di Abramo. Storia e memoria nell’ebraismo contemporaneo, Intilla, Messina 1990.

- Uno Stato come gli altri ? Il caso Israele, in < Studium > 3/1991, pp.367-377.

- La teologia ai confini, in < Studium >5/1191, pp.651-666.

- L’uguaglianza strappata. Illuminismo e questione ebraica, in I filosofi e l’uguaglianza, vol . II, Sicania, Messina 1992, pp.387-400.

- Storia ebraica e memoria ebraica, in Architettura e spazio sacro nella modernità, Biennale di Venezia, Segesta, Milano 1992, pp.35-39.

- Ferdinand Ebner. Dalla parola alla vita, dalla vita alla parola, in Dio nella filosofia del 900, a cura di R.Gibellini e G.Penzo,Queriniana Brescia 1993, pp.175-184.

- Martin Buber. Il sogno dell’esistenza unificata, in Dio nella filosofia del 900, a cura di R.Gibellini e G.Penzo, Queriniana, Brescia 1993, pp.165-185.

- Dalla psichiatria alla filosofia: la vocazione filosofica di Jaspers nella clinica di Heidelberg, in Interiorità e comunità, a cura di A.Rigobello, Studium, Roma 1993, pp. 287-306.

- voce: Razzismo , in Dizionario delle idee politiche, a cura di E.Berti e G.Campanini, AVE, Roma 1993, pp.725-728.

- Edith Stein: come narrare il mistero, in < Horeb >, 2/1993, pp.68-73.

- Il volto dell’altro , in < Horeb >, 3/1993, pp.26-31.

- Esistenzialismo jaspersiano ed ethos della vita quotidiana, in < Criterio >, 1-2 /1994, pp.88-95.

- Verità e mondo della vita , in < Itinerarium > 2/2, 1994, pp.171-180.

- Andrè Neher. Silenzio di Dio e male nella storia, in < Horeb > 1/1994, pp.89-94.

- Emil Fackenheim. Il dovere sacro della sopravvivenza, in < Horeb >, 2/1994, pp.70-75.

- Hans Jonas. L’etica alle soglie del terzo millennio, in < Horeb > 3/1994, pp.65-70.

- Abramo: vocazione e provocazione al nomadismo. Una lettura filosofica, in Il pensiero nomade, a cura di E..Baccarini , Cittadella, Assisi 1994, pp.132-1

- Hannah Arendt. Come raccontare il mondo, Studium, Roma 1995.

- Simone Weil: l’attesa di Dio, in < Horeb > 1/1995, pp.76-81.

- Cose nuove e cose antiche. Linee antropologiche di una filosofia della vita, in Evangelium vitae, a cura di G.Russo, ELD, Torino 1995, pp.275-282.

- Il Nome e i nomi. Crisi del soggetto e parola in F.Rosenzweig, in < Criterio >, 3-4/1994, pp.23-40.

- Comunicazione e silenzio. Riflessi jaspersiani, in Estraneità interiore e testimonianza, Scritti in onore di A.Rigobello, a cura di A.Pieretti, ESI, Napoli 1995, pp. 381-388.

- Linguaggio dell’eterno e risposta del tempo. Dialogo e profezia nell’ebraismo contemporaneo, in La filosofia del dialogo. Da Buber a Levinas, a cura di M.Martini, Cittadella, Assisi 1995, pp.79-126.

- Giustizia distributiva e principio di verità, in > Itinerarium >, 4-6/1996, pp.135-160.

- / Adrienne von Speyr. Storia di una esistenza teologica, SEI, Torino 1996.

- La morte di Dio. Note di cristologia filosofica, in < Studium >. 92, 3/1996, pp.337-346.

- Hannah Arendt e la rinascita della filosofia pratica, in > Nuova Secondaria >, 7/1997, pp.55-58.

- Filosofia e preghiera mistica nel 900, EDB, Bologna 1997.

- Per una comprensione filosofica dell’esperienza dell’Altro , in < Itinerarium > 9/1997, pp.43-55.

- L’esperienza religiosa tra storia e filosofia, in L’insegnamento della religione cattolica e i suoi compagni di viaggio, a cura di G.Ruta, S.Tommaso, Messina 1998, pp.167-182.

- Per un’etica della consegna , in < Aquinas > XXXLI, 1/ 1998, pp.125-131.

- Per guarire le parole. Tracce di ermeneutica ebraica, in Percorsi di ermeneutica, a cura di C.Resta, Sicania, Messina 1998, pp.7-27.

- Il Muro invisibile. Etica della consegna e Dottrina sociale della Chiesa, in Per ritessere la società civile, a cura di T.Buccheri e P.Ricci Sindoni, Paoline, Milano 1988, pp.13-39.

- Edith Stein ( 1891-1942 ), in < Itinerarium >, 6, 11/1998, pp.101-111.

- La concezione del tempo nell’ebraismo contemporaneo , in “ Studium “ 95, 2 / 1999, pp.175-186.

- L’antropologia tuale tra maschile e femminile a partire da Ferdinand Ebner, in AA:VV:, La filosofia della parole di F.Ebner, Morcelliana Brescia 1999 pp.118-140

- Il perdono di Dio. Perdono e pentimento nella teologia cattolica, Atti del XIX Colloquio ebraico – cristiano di Camaldoli, Pezzini, Rimini 1999, pp.31-42.

- Pensare la morte. Il contributo di Divo Barsotti alla teologia dell’escaton, in “ Ho Theologos “, 17, 1999/3, pp.399-405.

- La croce e la stella. Teismo cristiano ed ebraico in Franz Rosenzweig, in AA.VV. Pensare Dio a Gerusalemme. Filosofia e monoteismo a confronto, a cura di A. Ales Bello, Pontificia Università Lateranense, Mursia, Roma 2000, pp. 263 – 270.

- All’origine del dato antropologico : la natalità di H.Arendt, in “ Per la Filosofia “, anno XVII/49, maggio-agosto 2000, pp. 83 – 91.

- Etica della consegna e dottrina sociale della Chiesa , in Quale società civile per l’Italia di domani ?, a cura di F.Garelli e M. Simone, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 159 – 170.

- Zygmunt Bauman: alla ricerca della politica, in “ Itinerarium “ 9\2001, 37-50 .

- Le stagioni della vita e il dolore del tempo. Ferdinand Ebner e Simone Weil, in Ferdinand Ebner, in “ Communio “ 175-176, gennaio-aprile 2001, pp.164-174.

- Razionalità scientifica e verità. Epistemologia e mistica a confronto, in “ Humanitas”, 2\2001, pp.180-190.

- Adrienne von Speyr.La luce e le immagini. Per una fenomenologia della visione, in Il Filo(sofare) di Arianna. Percorsi del pensiero femminile nel Novecento, a cura di Angela Ales Bello e Francesca Brezzi, Mimesis, Milano 2001,pp. 133-146.

- Il guaritore ferito. Note sul rapporto medico-paziente, in Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire/1, a cura di M. Gensabella Furnari, Rubbettino, Soneria Mannelli 2001, pp. 53-64.

- La domanda e la promessa, Prefazione a N. BOMBACI, Ebraismo e cristianesimo a confronto nel pensiero di M. Buber, Dante & Descartes, Napoli 2001, pp. IX – XIV.

- Franz Rosenzweig. Cristo e gli ebrei: dall’opposizione alla prossimità, in S. ZUCAL ( a cura di ), Cristo nella filosofia contemporanea, vol. II Il Novecento, S. Paolo, Milano 2002, pp. 541 – 562.

- Hannah Arendt. Gesù di Nazareth e la cristianità. Storia di una distinzione, in S. ZUCAL ( a cura di ),Cristo nella filosofia contemporanea, vol. II Il Novecento, S. Paolo, Milano 2002, pp. 869 – 890.

- Tempo ebraico e tempo cristiano nell’orizzonte biblico, in AA.VV., Tempo sacro e tempo profano. Visione laica e visione cristiana del tempo e della storia, a cura di L. De Salvo e A. Sindoni, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 269 – 280.

- L’io e l’altro: il cammino della prossimità, in “ Dialoghi”II/2, giugno 2002, pp. 24 – 33.

- Il ritorno, il segreto, la soglia, in “Aquinas”, 02/XLV/1, pp. 65-77.

- Ebraismo e cristianesimo nel pensiero di Martin Buber, in “ Itinerarium” 10(2002), 20, pp. 195 -200

- La verità del tempo e la speranza in Virgilio Melchiorre, in La persona e i nomi dell’essere, Scritti di filosofia in onore di Virgilio Melchiorre, a cura di F.Botturi, F.Totaro, C.Vigna, volume I, Vita e Pensiero, Milano 2002, pp. 647- 658.

- Karl Jaspers:il paradigma dell’oltre, in “Aquinas”, 02/XLV/2, pp.179-188.

- Heschel. Dio è pathos, Il Messaggero, Padova 2002

- Noi e loro. Per una identità in movimento, in AA.VV., Il futuro dell’uomo. Fede cristiana e antropologia, EDB, Bologna 2002, pp. 103-117.

- From Theory to life-practice:Phenomenological psychiatry. Ludwig Binswanger, the Inspiring Force, in Phenomenology World-Wide. Foundations-Expanding-Dynamics-Life-Engagements, ed.by A.T.Tymieniecka, Kluver Academic Publisher, Dordrecht 2002, pp. 657-664.

- I percorsi della fede.I sogni e le trappole della filosofia e della teologia, in D.DI CESARE – G. CANTILLO, Filosofia, esistenza, comunicazione in Karl Jaspers, Loffredo editore, Napoli 2002, pp. 137 – 152.

- Adrienne von Speyr. La preghiera è mondo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003

- Sperare nel tempo della delusione, in Il pianto di Maria, a cura di G. Greco, Città Nuova, Roma 2003, pp. 95 – 116.

- Simbolica dell’umano ed ermeneutica del femminile, in “Communio”, 190-191, 2003, pp. 35-90.

- Prefazione a La sentinella di Seir. Intellettuali nel Novecento, a cura di P.Ricci Sindoni, Studium, Roma 2004, pp. 12-18

- Martin Buber. La freccia e il turcasso, in AA.VV., La sentinella di Seir. Intellettuali nel Novecento, a cura di P. Ricci Sindoni, Studium, Roma 2004, pp. 25-42

- Il lavoro intellettuale come vocazione. Il contributo di A.D. Sertillanges, in La filosofia cristiana tra Ottocento e Novecento, Atti del convegno 29 maggio – 1 giugno 2004, Perugia 2004, pp. 119-132.

- Libertà e differenza: per una antropologia a due, in “Dialoghi”, IV/2004, 1, pp. 40-47

- Il Mediterraneo: alle sorgenti dell’etica monoteistica, in G.RUSSO ( a cura di), La persona: verità morale sinfonica, Elledici, Torino 2004, pp. 71-80.

- Mistica femminile, mistica duale. Ildegarda e il tema della doppia luce.www.bebelonline.net/public/ildegarda.PDF 2004

- Per una mistica teocentrica, in AA.VV., Il dolce canto del cuore. Donne mistiche da Hildegard a Simone Weil,, Ancora, Milano 2004, pp.9-15.

- Voce: Donna: aspetti etico-filosofici, in Dizionario di Bioetica e di Sessuologia, a cura di G. Russo, Elledici, Torino 2004, pp.695-698.

- Il tempo come indicibile attesa, in Il Tempo, Atti del IX Convegno tematico di Studium 26-28 maggio 2003, in “ Studium”, 100/ luglio-ottobre 2004, pp. 793-806.

- Rappresentazione e ruolo dell’intellettuale del Novecento, in “ Studium” 2/2005, pp. 245-252

- Per una mistica profetica in Giorgio La Pira, in AA.VV., La nostalgia dell’altro, a cura di V.Possenti, ed Marietti, Genova – Milano 2005, pp.255-272.

- La spiritualità di Francesco Vitale attraverso gli scritti, in AA.VV., Francesco Bonaventura e i Rogazionisti nel Mezzogiorno d’Italia, a cura di A.Sindoni, ed Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 71-79.

- Ricordo freddo, ricordo caldo. Sulla memoria nell’ebraismo,

www.babelonline.net/public/Paola_Ricci_Sindoni_Ricordo_freddo.pdf2005

- Bioetica e religioni, in Il Comitato nazionale per la bioetica. 1990-2005.Quindici anni di impegno, Convegno di studio, Roma 30 novembre-3 dicembre 2005, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2005, pp. 447-458.

- Hannah Arendt, la fanciulla straniera in L’altra metà della terra e del cielo. Mistero e fascino del mondo femminile, Casa Editrice Mazzina, Verona 2006, pp. 293-303.

- Il corpo femminile e i suoi simboli. Una provocazione alla bioetica, www. portaledibioetica.it/documenti .(Marzo 2006)

- Ebraismo, in AA.VV. Filosofie nel tempo, a cura di G. Penzo, vol.III-tomo II, SPAZIOTRE, Roma 2006, pp 2219-2258.

- Franz Rosenzweig, in AA.VV. Filosofie nel tempo, a cura di G. Penzo, vol.III-tomo II, SPAZIOTRE, Roma 2006, pp 2279-2293.

- Abraham Joshua Heschel , in AA.VV. Filosofie nel tempo, a cura di G. Penzo, vol.III-tomo II, SPAZIOTRE, Roma 2006, pp 2295-2308.

- Per un’etica del sapere, in Cattolicesimo e futuro del Paese,EDB, Bologna 2006, pp. 251-256.

- Znanost i religja.Povijost moguceg susreta, in “ Katteheza” Croatia, september 2006, pp. 251-258

- La forza dei legami. Note antropologiche ed etiche sull’identità femminile, in “ Communio”, 206/2006, n. 206, pp. 54-64.

- Ragione e contemplazione. Per una spiritualità della ricerca, in Libertà della ricerca o liberta dalla ricerca? Spirito universitario e responsabilità della ragione, Atti del X Convegno IPE, a cura di N. Villani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006, pp. 53-62.

- L’ora della biopolitica. La parola alle donne, in Una storia tormentata, a cura di P. Binetti, Magi, Roma 2006, pp. 106-116.

- Voce: Malizia, in Enciclopedia filosofica, a cura di V. Melchiorre, Bompiani, Milano 2006, vol. 7, pp. 6955-6956.

- Voce: Misrahi in Enciclopedia filosofica, a cura di V. Melchiorre, Bompiani, Milano 2006, vol 8, pp. 7468-7469.

- Voce: Morale ebraica in Enciclopedia filosofica, a cura di V. Melchiorre, Bompiani, Milano 2006, vol 8, pp. 7612-7613

- Voce: Neher A., in Enciclopedia filosofica, a cura di V. Melchiorre, Bompiani, Milano 2006, vol 8, pp. 7810.

-

- Voce: Rubenstein R. in Enciclopedia filosofica, a cura di V. Melchiorre, Bompiani, Milano 2006, vol 10, pp. 9884-9885.

- Voce: Tu, in Enciclopedia filosofica, a cura di V. Melchiorre, Bompiani, Milano 2006, vol 12, pp. 11798-11801.

- Voce: Weil S., in Enciclopedia filosofica, a cura di V. Melchiorre, Bompiani, Milano 2006, vol 12, pp. 12326-12329.

- La religione come esperienza di fede. Verità “eccedente” e inculturazione del mondo, in La filosofia di fronte alla pluralità delle religioni, Atti del V Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Filosofia della Religione, Torino 5-6 maggio 2006, Aracne, Roma 2007, pp. 111- 120.

- Voce: Allegoria, in La mistica parola per parola, Enciclopedia a curadi L. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, p. 33-34.

- Voce: Autorità, in La mistica parola per parola, Enciclopedia a cura diL. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, p. 58.

- Voce: Esistentivo – Esistenziale, in La mistica parola per parola, Enciclopedia a cura di L. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, pp. 147-148.

- Voce: Fenomeno – Fenomenologia, in La mistica parola per parola, Enciclopedia a cura di L. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, pp. 158 – 159.

- Voce: Filosofia della religione, , in La mistica parola per parola, Enciclopedia a cura di L. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, p. 162.

- Voce: Infinito, , in La mistica parola per parola, Enciclopedia a cura di L. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, pp. 209 – 210.

- Voce: Interpretazione, in La mistica parola per parola, Enciclopedia a cura di L. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, p. 211.

- Voce: La Pira Giorgio, in La mistica parola per parola, Enciclopedia a cura di L. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, pp. 223-224.

- Voce: Relazione, in La mistica parola per parola, Enciclopedia a cura di L. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, p. 308.

- Voce: Tempo, in La mistica parola per parola, Enciclopedia a cura di L. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, pp. 345-356.

- Voce: Verità, in La mistica parola per parola, Enciclopedia a cura di L. Borriello, M.Del Genio, T. Splidlick, Ancora, Milano 2007, pp. 362-363.

- Suoni e ritmi del Libro. Sul problema della traduzione, Introduzione a M. BUBER, Parola e Scrittura. Per una nuova versione tedesca, a cura di N. Bombaci, Aracne, Roma 2007, pp. 7 – 24.

- Etica della consegna e profetismo biblico. Geremia, Ezechiele, Giona, Abacuc, Tobia, Studium, Roma 2007.

- Laicità e fondamentalismi, in Lessico della laicità, a cura di G. Dalla Torre, Studium, Roma 2007, pp. 153-163.

- La filosofia ebraica nel Novecento, a cura di P. Ricci Sindoni, Spazio Tre, Roma 2007

- Preghiera cristiana e filosofia, in C. ROSSINI – P. SCADINI (edd), Enciclopedia della preghiera, LEV, Città del vaticano 2007, pp. 1249-1257.

- Le lacrime dell’anima. Fenomenologia del pianto nelle Confessioni di Agostino, in “ Itinerarium” 15 -37/07, pp. 98-104.

- ( a cura di), Agostino tra filosofia e teologia. Temi e prospettive, in Itinerarium 15, 37/07, pp. 55 – 104.

- Sul nesso pensiero – scrittura in Hannah Arendt in “B@belonline/print” 3/2007, pp. 107-111.

- Mistica femminile, mistica duale. Percorsi filosofici nel Novecento, in “ Rivista di filosofia neo-scolastica” 3/ XCIX, luglio-settembre 2007, pp. 441-456.

- Metafisica del suono e violenza del logos. Introduzione a una epistemologia del pensiero ebraico, in Metafisica e violenza, Atti delConvegno, Gallarate 21-23 settembre 2005, a cura di C. Vigna e P. Bettineschi, Vita e Pensiero, Milano 2008, pp. 155-178.

- Ragione ed infinito. Una provocazione epistemologica, in AA.VV., La ragione, le scienze e il futuro delle civiltà. EDB, Bologna 2008, pp. 153-158.

- L’urgenza del bene: le voci della mistica, in M. SIMONE (a cura di), Il bene comune oggi. Un impegno che viene da lontano, Atti della 45° Settimana sociale, EDB, Bologna 2008, pp. 311-314.

Filed under: TEOLOGIA DELLA MISSIONE | No Comments »

Laureato in medicina a Torino, specializzatosi in neuropatologia e psichiatria, Luigi Fiori era già presente dal 1968 al Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese come Clinica Universitaria; assunto in modo stabile nel 1971, è stato primario presso il Reparto diagnosi e cura dell’U.O. Alcolfarmaco Dipendenze e direttore sanitario dal 1992 al 1998.

Laureato in medicina a Torino, specializzatosi in neuropatologia e psichiatria, Luigi Fiori era già presente dal 1968 al Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese come Clinica Universitaria; assunto in modo stabile nel 1971, è stato primario presso il Reparto diagnosi e cura dell’U.O. Alcolfarmaco Dipendenze e direttore sanitario dal 1992 al 1998. La salute mentale

La salute mentale

![Giovanni Paolo II Epifania-01[2] Giovanni Paolo II Epifania-01[2]](../wp-content/uploads/2009/08/Giovanni-Paolo-II-Epifania-012.jpeg) In lingua ebraica Betlemme significa “casa del pane”, là doveva nascere colui che si è definito “il pane della vita”. L’ha sottolineato il Papa, nel Natale dell’Anno eucaristico, durante la messa celebrata a mezzanotte, nel corso della quale Giovanni Paolo II ha pronunciato l’intera omelia.

In lingua ebraica Betlemme significa “casa del pane”, là doveva nascere colui che si è definito “il pane della vita”. L’ha sottolineato il Papa, nel Natale dell’Anno eucaristico, durante la messa celebrata a mezzanotte, nel corso della quale Giovanni Paolo II ha pronunciato l’intera omelia. A Betlemme è nato Colui che, nel segno del pane spezzato, avrebbe lasciato il memoriale della sua Pasqua. L’adorazione del Bambino Gesù diventa, in questa Notte Santa, adorazione eucaristica.

A Betlemme è nato Colui che, nel segno del pane spezzato, avrebbe lasciato il memoriale della sua Pasqua. L’adorazione del Bambino Gesù diventa, in questa Notte Santa, adorazione eucaristica.

Di Bartolomeo Sorge S.I.

Di Bartolomeo Sorge S.I. Che fine ha fatto la Chiesa coraggiosa e aperta, di cui il Concilio Vaticano II aveva tracciato il profilo?

Che fine ha fatto la Chiesa coraggiosa e aperta, di cui il Concilio Vaticano II aveva tracciato il profilo?

Caro Angelo, non pensavo di attirare tanta attenzione ma ti ringrazio per quanto scrivi. Non so cosa farò, ma so che devo pensare umilmente e cercare la collaborazione di persone che possano condividere piano piano il campo di una Ospitalità che possa crescere nella condivisione di comuni riflessioni.

Caro Angelo, non pensavo di attirare tanta attenzione ma ti ringrazio per quanto scrivi. Non so cosa farò, ma so che devo pensare umilmente e cercare la collaborazione di persone che possano condividere piano piano il campo di una Ospitalità che possa crescere nella condivisione di comuni riflessioni.

L’itinerario spirituale di uno dei più curiosi scherzi della Grazia manifestatisi nel XIV secolo e tutt’ora palese negli eredi spirituali, i Fatebenefratelli, è attuale perché la sua risposta alla chiamata assomiglia a quella di Abramo, nostro padre nella fede. Ma anche a quella di Paolo di Tarso.

L’itinerario spirituale di uno dei più curiosi scherzi della Grazia manifestatisi nel XIV secolo e tutt’ora palese negli eredi spirituali, i Fatebenefratelli, è attuale perché la sua risposta alla chiamata assomiglia a quella di Abramo, nostro padre nella fede. Ma anche a quella di Paolo di Tarso.

Quella che mi accingo a raccontarvi è, prima di tutto, la storia di un uomo, ma è anche la storia di un sogno. Il sogno di una nazione libera, di un popolo libero, ma libero davvero e non solo sulla carta. “

Quella che mi accingo a raccontarvi è, prima di tutto, la storia di un uomo, ma è anche la storia di un sogno. Il sogno di una nazione libera, di un popolo libero, ma libero davvero e non solo sulla carta. “

Cari amici buddisti,

Cari amici buddisti, 3. Come ha recentemente affermato Sua Santità il Papa Benedetto XVI, la povertà può essere di due tipi molto differenti, cioè una povertà «da scegliere» ed una «da “combattere”» (Omelia, 1° gennaio 2009).

3. Come ha recentemente affermato Sua Santità il Papa Benedetto XVI, la povertà può essere di due tipi molto differenti, cioè una povertà «da scegliere» ed una «da “combattere”» (Omelia, 1° gennaio 2009).

tel 090 3503219

tel 090 3503219